Wie kann Software-Testing Qualität sichern, Risiken vermeiden und Kosten sparen?

Wenn Du Software entwickelst, einführen möchtest oder im Unternehmen verantwortest, kennst Du vermutlich dieses Gefühl: Die neue Anwendung soll Prozesse vereinfachen, Zeit sparen und Dir das Leben leichter machen – doch was, wenn Fehler im System genau das Gegenteil bewirken?

Ob interne Software, Kundenportal, App oder komplexe IT-Lösung: Erst gründliches Software-Testing stellt sicher, dass Anwendungen wirklich zuverlässig funktionieren. Es schützt Dich vor kostspieligen Fehlfunktionen, frustrierten Nutzern und unnötigem Mehraufwand.

Software-Tests liefern Dir die Gewissheit, dass Deine Lösung stabil läuft, sauber arbeitet und das tut, was sie tun soll – heute und auch in Zukunft. Genau hier kommt die FIDA ins Spiel: Bei uns gehört professionelles Software-Testing zu allen Entwicklungsleistungen, damit Du Dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst – Deine Geschäftsprozesse.

In diesem Beitrag erfährst Du,

was Software-Testing eigentlich bedeutet,

warum es so wichtig ist,

welche Testarten es gibt,

und wie die FIDA Dich bei einem sicheren und effizienten Testprozess unterstützt.

Gleich zu Beginn geben wir Dir eine Definition von Software-Testing, um den Begriff klar einzuordnen. Bereit? Dann lass uns gemeinsam einen klaren Blick auf das Thema werfen.

Was ist Software Testing?

Software-Testing ist ein strukturierter Prozess, mit dem Du prüfst, ob eine Anwendung korrekt funktioniert, stabil läuft und die gewünschten Anforderungen erfüllt. Vereinfacht gesagt: Beim Software-Testing stellst Du frühzeitig fest, ob Deine Software das tut, was sie soll – und zwar zuverlässig, sicher und ohne Fehler. Dazu werden unterschiedliche Tests durchgeführt, um mögliche Schwachstellen aufzudecken, bevor sie im Alltag zu Problemen führen. Das Ziel ist nicht nur, Fehler zu finden, sondern vor allem, die Qualität Deiner Software langfristig zu sichern und ein positives Nutzererlebnis zu schaffen.

Was macht ein Software-Tester?

Ein Software-Tester sorgt dafür, dass eine Anwendung zuverlässig, nutzerfreundlich und fehlerfrei funktioniert. Du kannst ihn Dir als Qualitätsbegleiter im gesamten Entwicklungsprozess vorstellen. Er prüft Anforderungen, erstellt Testfälle, führt Tests durch und bewertet die Ergebnisse. Dabei geht es nicht nur darum, Fehler zu finden, sondern auch darum, Risiken früh zu erkennen und die Qualität kontinuierlich zu verbessern.

Ein Tester denkt aus Sicht der späteren Nutzer: Funktioniert alles so, wie es soll? Ist die Anwendung verständlich, sicher und stabil? Dazu nutzt er manuelle und automatisierte Testmethoden, arbeitet eng mit Entwicklern zusammen und sorgt dafür, dass Probleme rechtzeitig behoben werden. Kurz gesagt: Ein Software-Tester stellt sicher, dass am Ende ein Produkt entsteht, das problemlos funktioniert.

Ein kurzer Blick zurück: Wie Software-Testing entstanden ist

Software-Testing ist kein Trend der letzten Jahre – es begleitet die Softwareentwicklung fast von Anfang an. Bereits in den 70er-Jahren erkannte man, dass es nicht ausreicht, Software erst nach der Fertigstellung auf Fehler zu prüfen. Damals folgte die Entwicklung meist einem klassischen Wasserfallmodell, und Tests wurden erst am Ende durchgeführt, um Fehler zu finden und zu beheben. In dieser Zeit entstanden die ersten strukturierten Testverfahren. Ein wichtiger Meilenstein war 1972 die Veröffentlichung des Buchs „The Art of Software Testing“ von Glenford J. Myers. Viele Grundlagen moderner Testmethoden gehen auf seine Ansätze zurück.

In den 80er-Jahren entwickelte sich das Thema deutlich weiter. Mit dem V-Modell wurde Software-Testing enger mit der Entwicklung verzahnt. Zum ersten Mal testete man nicht nur das Endprodukt, sondern führte Tests bereits während der Entwicklung durch. Unit-Tests und Integrationstests hielten Einzug und ermöglichten es, frühzeitig Fehler zu erkennen. Aus der reinen Fehlersuche wurde ein professioneller Qualitätsprozess, der die Basis für heutige agile Testmethoden bildet.

Diese Entwicklung zeigt: Software-Testing hat sich vom „Fehler-Finden am Ende“ zu einem zentralen Qualitätsbaustein in der Softwareentwicklung entwickelt – und dieser Anspruch ist heute wichtiger denn je.

Warum ist Software-Testing so wichtig?

Software zu entwickeln ist ein komplexer Prozess – von der ersten Idee über die Umsetzung bis hin zum laufenden Betrieb. Dabei gilt: Je früher Du erkennst, wo Fehler stecken, desto leichter und günstiger kannst Du sie beheben. Doch das ist nur einer von mehreren Gründen, warum Software-Testing heute eine zentrale Rolle spielt.

1. Du sparst Kosten und Zeit

Fehler gehören zu jeder Softwareentwicklung dazu. Entscheidend ist, wann Du sie findest. Entdeckst Du Bugs erst kurz vor dem Go-Live oder sogar erst im Betrieb, wird ihre Behebung schnell teuer und aufwendig. Frühzeitiges Testen – idealerweise bereits während der Entwicklung – verhindert genau das. Viele Teams setzen deshalb auf Ansätze wie Test-Driven Development, bei dem Testfälle bereits vor der eigentlichen Entwicklung definiert werden. Das sorgt für eine stabile Grundlage und reduziert spätere Korrekturschleifen.

2. Deine Software wird sicherer

Sicherheit ist heute ein Muss. Cyberangriffe, Datenmissbrauch oder Sicherheitslücken können enormen Schaden anrichten – sowohl finanziell als auch im Hinblick auf Vertrauen. Deshalb sollte Sicherheit von Anfang an Teil des Entwicklungsprozesses sein. Security-Tests bereits in frühen Phasen helfen Dir dabei, Schwachstellen aufzudecken, bevor sie zum Risiko werden. So stellst Du sicher, dass Deine Anwendung zuverlässig geschützt ist und Nutzer darauf vertrauen können.

3. Du steigerst die Qualität und den Nutzen für Anwender

Eine gute Software ist nicht nur fehlerfrei – sie muss auch verständlich sein, einen echten Mehrwert bieten und die Erwartungen Deiner Nutzer erfüllen. Tests helfen Dir dabei zu überprüfen, ob die Anwendung in der Praxis so verwendet wird, wie geplant. Stimmen die Funktionen? Erfüllt die Software ihren Zweck? Wird sie gut angenommen?

In manchen Fällen kann es sogar sinnvoll sein, dass sich eine Anwendung bei bestimmten Fehlern bewusst beendet, um größere Probleme zu vermeiden – das sogenannte Fast-Fail-Prinzip. Das schützt die Stabilität des Gesamtsystems und verhindert Folgeschäden.

4. Du schaffst Vertrauen und sorgst für langfristige Zufriedenheit

Software-Testing endet nicht mit dem Release. Anwendungen entwickeln sich weiter und werden regelmäßig angepasst. Deshalb sollte der Testprozess den gesamten Lebenszyklus begleiten. So stellst Du sicher, dass die Nutzer jederzeit eine positive Erfahrung machen – und das Vertrauen in Deine Lösung wächst. Zufriedene Anwender bleiben länger und empfehlen Deine Software weiter.

Welche Fehlerquellen gibt es? Die Bedeutung von Error, Fault, Bug und Failure

Fehlerquellen, die beim Software Testing erfasst werden können

In einer Software können diverse Fehler auftreten, die von den tatsächlich erwarteten Ergebnissen abweichen. Dabei unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten von Fehlern:

Error

Als Error bezeichnet man einen Fehler der Softwareentwickler. Dies geschieht, wenn ein Programmierer eine Variable falsch benennt oder der Entwickler eine Information missinterpretiert. Ein Error zeigt sich schließlich beim Ausführen der Software oder einer bestimmten Aktion innerhalb der Anwendung.

Fault

Bei einem Fault handelt es sich um einen falschen Schritt oder Prozess innerhalb der Software, der dazu führt, dass diese nicht richtig ausgeführt werden kann.

Bug

Ein Bug ist ein Programmierfehler in der Anwendung. Die Software kann zwar ausgeführt werden, erfüllt aber nicht alle Funktionen – oder erfüllt eine Funktion nicht richtig. Diese Fehlfunktion kann sich in einem Absturz oder auch einem Falschergebnis äußern.

Failure

Kann eine Software eine bestimmte Funktion in einer gewissen Leistungsanforderung nicht erfüllen, so spricht man bei dieser Unfähigkeit von einem Failure.

Welche Arten von Softwaretests gibt es?

Beim Software-Testing kommen unterschiedliche Testverfahren zum Einsatz. Sie helfen Dir dabei, die Funktionsfähigkeit, Qualität und Sicherheit einer Anwendung zu prüfen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen funktionalen, nicht-funktionalen und Regressionstests. Jede dieser Testarten verfolgt ein eigenes Ziel und deckt verschiedene Bereiche ab.

Funktionale Tests – Tut die Software, was sie tun soll?

Funktionale Tests überprüfen, ob eine Software so funktioniert, wie es geplant wurde. Hier geht es darum festzustellen, ob die Anwendung das gewünschte Ergebnis liefert – entsprechend den definierten Anforderungen. Typische Szenarien sind Eingaben tätigen, Aktionen ausführen und Ergebnisse überprüfen.

Die wichtigsten funktionalen Testarten sind:

Unit-Tests

Beim Unit-Testing werden einzelne Bausteine der Software wie Funktionen, Klassen oder Module isoliert getestet. Ziel ist, sicherzustellen, dass jede Einheit für sich korrekt arbeitet. Diese Tests laufen häufig automatisiert und bereits früh im Entwicklungsprozess.

Integrationstests

Integrationstests prüfen das Zusammenspiel verschiedener Komponenten. Hier wird untersucht, ob Module, Services oder Systeme miteinander interagieren, wie geplant. Der Umfang reicht von der Integration einzelner Module bis hin zu End-to-End-Tests über ganze Systeme hinweg.

Systemtests

Beim Systemtest wird die Software als vollständiges Gesamtsystem betrachtet. Getestet wird unter realistischen Bedingungen und auch unter Ausnahmesituationen. Häufig kommt dabei die Black-Box-Methode zum Einsatz, bei der nur das Verhalten beobachtet wird, ohne die internen Abläufe zu berücksichtigen.

Akzeptanztests

Akzeptanztests konzentrieren sich auf den späteren Anwender und prüfen, ob die Software intuitiv nutzbar ist, die Anforderungen erfüllt und einsatzbereit ist. Sie werden meist am Ende der Entwicklung durchgeführt und entscheiden darüber, ob eine Anwendung freigegeben werden kann.

Regressionstests – Funktioniert alles noch nach einer Änderung?

Software wird laufend weiterentwickelt. Neue Funktionen, Anpassungen und Updates können unbeabsichtigt Fehler verursachen, die vorher nicht vorhanden waren. Regressionstests stellen sicher, dass bestehende Funktionen nach einer Änderung weiterhin zuverlässig funktionieren.

Es gibt zwei Formen von Regressionstests:

Funktionale Regressionstests

Wiederholte Überprüfung bestehender Funktionen, um sicherzustellen, dass Änderungen keine neuen Fehler erzeugt haben. Hier werden bereits bekannte Testfälle erneut ausgeführt.

Nicht-funktionale Regressionstests

Überprüfung, ob Änderungen negative Auswirkungen auf Aspekte wie Performance, Sicherheit oder Nutzerfreundlichkeit haben. Ziel ist, die bestehenden Qualitätsstandards zu erhalten.

Testverfahren nach Art der Durchführung

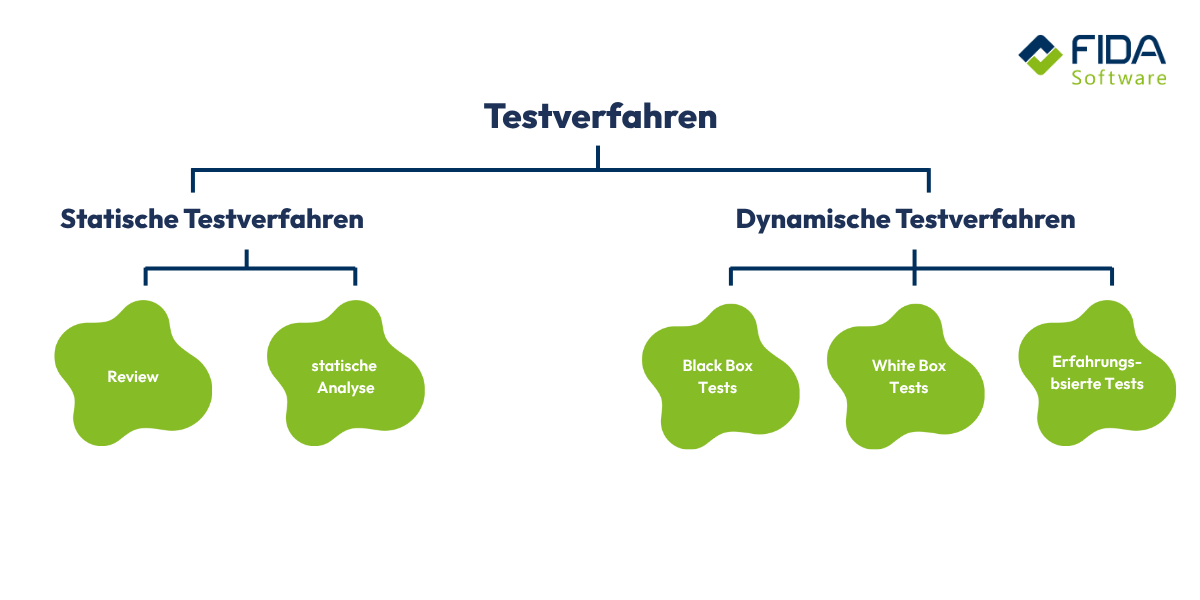

Neben dem Vorgehensmodell spielt auch die Art der Testdurchführung eine Rolle. Hier unterscheidet man zwischen statischen und dynamischen Testverfahren.

Statische Testverfahren

Statische Testverfahren prüfen Arbeitsergebnisse, ohne dass die Software ausgeführt wird. Das kann zum Beispiel Quellcode, Dokumentation, Architekturdesign oder ganze Webseiten betreffen.

Es gibt zwei zentrale Formen:

Reviews

Inhalte werden z. B. im Vier-Augen-Prinzip gemeinsam geprüft.Statische Analysen

Die Software wird automatisiert oder manuell auf Struktur, Form, Inhalt und Dokumentation untersucht.

Vorteile

Fehler können sehr früh erkannt werden, oft schon in der Spezifikation.

Korrekturen sind zu diesem Zeitpunkt noch kostengünstig.

Wissen wird im Team geteilt und erhöht die gemeinsame Code-Qualität.

Grenzen

Für sehr komplexe Anwendungen allein nicht ausreichend.

Manche Fehler zeigen sich erst, wenn Software ausgeführt wird.

Dynamische Testverfahren

Im Gegensatz dazu werden dynamische Tests während der Ausführung der Software durchgeführt. So findest Du Fehler, die erst im laufenden Betrieb sichtbar werden.

Hierzu zählen unter anderem folgende Vorgehensweisen:

Black-Box-Testing

Es wird getestet, welche Ergebnisse die Software liefert – ohne den Quellcode zu kennen. Das ist ideal, um aus Nutzersicht zu prüfen, ob Funktionen wie erwartet arbeiten.White-Box-Testing

Der Quellcode ist bekannt. Es wird gezielt geprüft, ob einzelne Komponenten, Algorithmen und Logiken korrekt funktionieren. Dadurch lassen sich Schwachstellen, Logikfehler und unerwartetes Verhalten früh erkennen.Erfahrungsbasierte Testverfahren

Hier spielen das Know-how und die Erfahrung der Tester eine große Rolle. Typische Formen sind:Intuitive Tests

Explorative Tests in kurzen Sessions

Checklistenbasierte Tests

Vorteile

Testen unter realen Bedingungen, wie Nutzer die Software später erleben.

Komponenten-Zusammenspiel wird sichtbar, inkl. Leistungs- und Lastverhalten.

Grenzen

Oft zeitaufwändiger als statische Tests.

Erfordert eine lauffähige Software und eine geeignete Testumgebung.

Testarten nach Testziel

Neben dem Wie und Wann ist auch wichtig, was genau getestet werden soll. Hier wird zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Tests unterschieden.

Funktionale Tests

Diese Tests prüfen, ob die Software fachlich das tut, was sie soll. Dazu gehören zum Beispiel:

Smoke Testing

End-to-End-Tests

Regressionstests

Fehlernachtests

Akzeptanztests

Nicht-funktionale Tests

Neben der Funktionalität spielen weitere Qualitätsmerkmale eine entscheidende Rolle. Die ISO-Norm 25010 beschreibt, welche Qualitätskriterien Software erfüllen sollte. Dazu zählen zum Beispiel:

Effizienz & Performance

Wird geprüft durch Performance- und Lasttests.Zuverlässigkeit

Stresstests und Recovery-Tests messen, wie stabil Software unter Belastung ist und wie gut sie sich von Fehlern erholt.Gebrauchstauglichkeit (Usability)

Wie intuitiv und leicht verständlich eine Software nutzbar ist.Sicherheit

Sicherheitstests decken Schwachstellen, Bedrohungen und unbefugte Zugriffe auf.Kompatibilität

Testet, ob Software mit anderen Systemen oder Umgebungen harmoniert.Übertragbarkeit

Portabilitätstests prüfen, ob Software in unterschiedlichen Hardware- oder Softwareumgebungen funktioniert.Wartungsfähigkeit

Wird häufig durch statische Analysen oder Code-Reviews bewertet.

Beispiele für nicht-funktionale Tests sind:

Performance-Tests: Bewertung von Geschwindigkeit, Reaktionszeiten, Stabilität und Skalierbarkeit.

Security-Tests: Aufdecken von Sicherheitslücken und Schutz vor Datenlecks, Angriffen oder unbefugtem Zugriff.

Usability-Tests: Überprüfung der Benutzerfreundlichkeit, Nutzerführung und des allgemeinen Nutzungserlebnisses.

Kompatibilitätstests: Sicherstellen der Funktionsfähigkeit auf unterschiedlichen Geräten, Betriebssystemen und Browsern.

Zuverlässigkeitstests: Prüfung der Stabilität und Ausfallsicherheit einer Anwendung.

Barrierefreiheits-Tests: Kontrolle, ob die Software für Menschen mit Einschränkungen zugänglich und nutzbar ist.

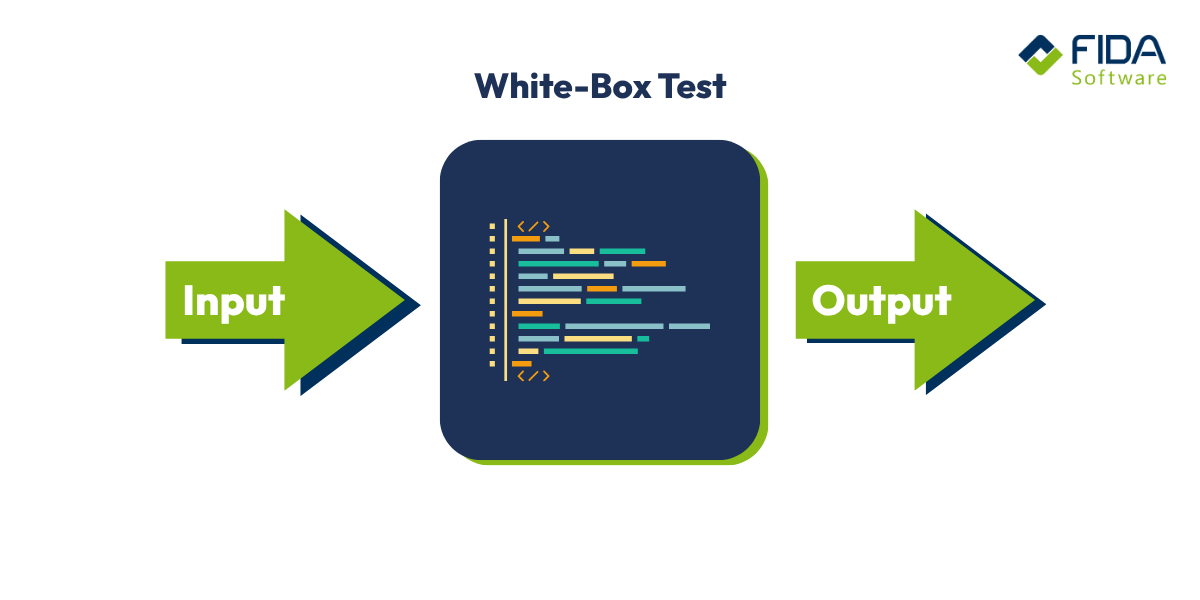

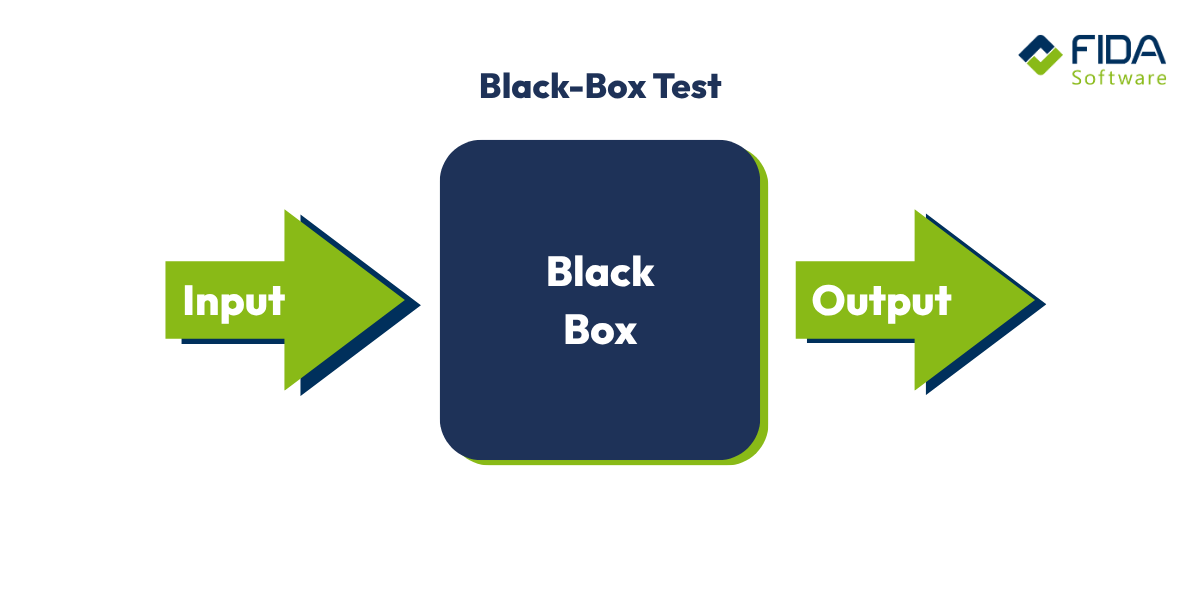

Black-Box-Test vs. Whitebox-Test

Beim Software-Testing gibt es zwei zentrale Ansätze, um Fehler zu finden: Blackbox-Tests und Whitebox-Tests.

Blackbox-Tests konzentrieren sich auf das Verhalten der Software von außen. Du prüfst die Anwendung aus Sicht des Nutzers, ohne Kenntnisse über den Quellcode zu haben. Ziel ist es herauszufinden, ob die Software die gewünschten Funktionen korrekt ausführt, wie z. B. Eingaben verarbeitet, Aktionen durchführt und die erwarteten Ergebnisse liefert. Blackbox-Tests eignen sich besonders für Akzeptanztests und Usability-Tests.

Whitebox-Tests hingegen erfordern ein tiefes Verständnis des Codes. Hier werden die internen Strukturen, Algorithmen und Funktionen geprüft. Du testest gezielt einzelne Module, Pfade oder Bedingungen, um logische Fehler, Sicherheitslücken oder unerwartetes Verhalten im Code aufzudecken. Whitebox-Tests kommen häufig bei Unit-Tests oder Integrationstests zum Einsatz.

Kurz gesagt: Blackbox-Tests prüfen die Software von außen, Whitebox-Tests von innen. In der Praxis ergänzt sich beides ideal, um Fehler umfassend zu erkennen und die Softwarequalität sicherzustellen.

Welcher Software-Test ist der Beste?

Es gibt nicht die eine perfekte Methode. Die besten Ergebnisse erzielst Du, wenn Du verschiedene Vorgehensmodelle, Testverfahren und Testarten klug kombinierst. So stellst Du sicher, dass Software nicht nur funktioniert, sondern auch schnell, sicher, stabil und nutzerfreundlich ist.

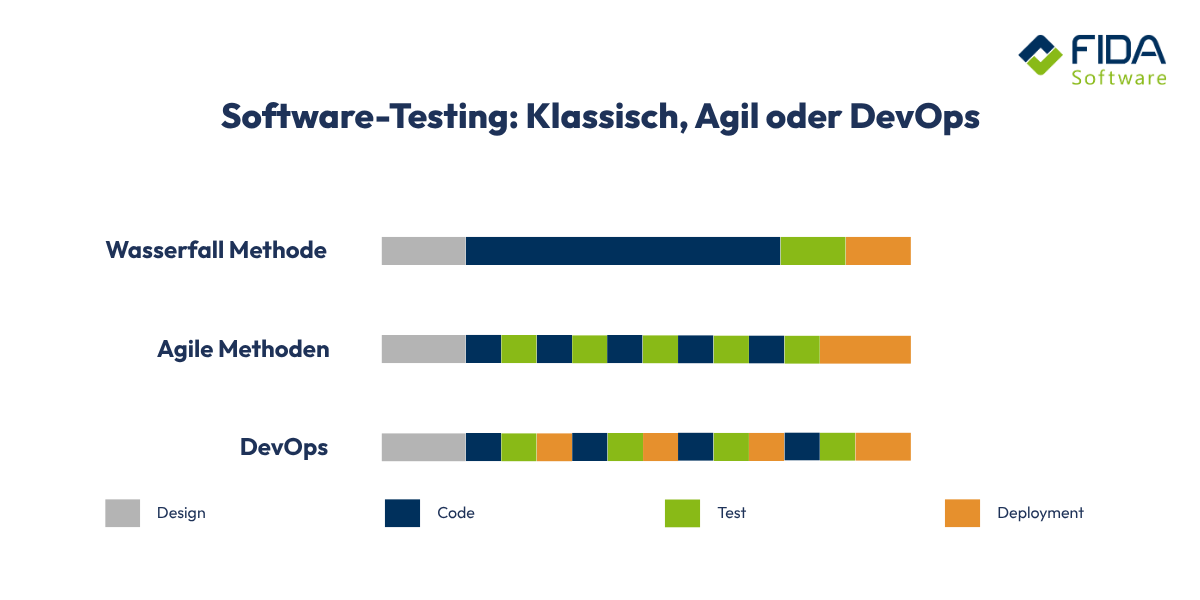

Vorgehensmodelle im Software-Testing

Vorgehensmodelle beschreiben, wie Tests in den Entwicklungsprozess eingebettet werden. Sie geben vor, wann getestet wird und wie eng Tests mit der Entwicklung verzahnt sind.

Das Wasserfall-Modell

Das Wasserfall-Modell ist ein klassischer, linearer Ansatz: Jede Phase baut auf der vorherigen auf. Getestet wird in der Regel erst, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist. Typische Phasen sind:

Anforderungsanalyse

Systemdesign

Implementierung

Testen

Wartung

Der Vorteil liegt in einer klaren Struktur und Planbarkeit. Allerdings werden Fehler oft spät entdeckt, was Zeit und Budget belasten kann. Deshalb eignet sich das Wasserfall-Modell eher für kleinere Projekte mit geringerer Komplexität und wenig Beteiligten.

Agile Testmethoden

Agile Methoden gehen einen völlig anderen Weg. Hier wird nicht erst „am Ende getestet“, sondern kontinuierlich während der Entwicklung. Tests begleiten jeden Sprint und sorgen dafür, dass Fehler früh sichtbar werden.

Typische Merkmale agiler Testansätze sind:

Kontinuierliche Tests in kurzen Iterationen

Meist in Sprints von ein bis vier Wochen.Test-getriebene Entwicklung (TDD)

Tests werden vor dem Code geschrieben und definieren das gewünschte Verhalten.Hohe Testautomatisierung

Wiederholbare Tests laufen automatisiert, schnell und jederzeit abrufbar.CI/CD-Pipelines

Änderungen am Code werden automatisch integriert, getestet und ausgeliefert.Enge Zusammenarbeit im Team

Tester, Entwickler und Product Owner arbeiten transparent miteinander.

Durch diesen Ansatz entsteht Software schneller, flexibler und mit einer höheren Qualität.

Exkurs: DevOps-basiertes Vorgehen

DevOps verbindet Entwicklung (Development) und Betrieb (Operations). Ziel ist, Software nicht nur zu entwickeln, sondern auch zuverlässig, sicher und effizient auszuliefern. Die Testansätze ähneln dem agilen Vorgehen, gehen jedoch noch einen Schritt weiter.

Der Fokus liegt darauf, Qualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg sicherzustellen – von der Entwicklung über den Betrieb bis hin zum laufenden Support. Agile Methoden und DevOps ergänzen sich ideal, da sie beide auf Zusammenarbeit, Automatisierung und schnelles Feedback setzen.

Welche Software-Testing-Tools eignen sich am besten?

Wenn Du Software testest, wirst Du schnell merken: Ohne die passenden Tools geht es kaum. Moderne Software-Testing-Tools helfen Dir dabei, Testprozesse zu strukturieren, zu automatisieren und effizient durchzuführen. Sie unterstützen Dich dabei, Fehler früh zu erkennen, die Qualität zu sichern und Zeit im Testalltag zu sparen.

Doch nicht jedes Software-Testing-Tool passt zu jedem Projekt. Je nach Testmethode, Technologie und Zielsetzung brauchst Du unterschiedliche Lösungen. Damit Du einen schnellen Überblick bekommst, stelle ich Dir die wichtigsten Tools vor, die in der Praxis häufig zum Einsatz kommen.

TestLink

TestLink ist ein webbasiertes Open-Source-Tool für das Testmanagement. Du kannst damit Testpläne, Testfälle und Testergebnisse strukturiert anlegen, dokumentieren und auswerten. Es unterstützt Dich vor allem dabei, den Überblick über den gesamten Testprozess zu behalten und Testläufe nachvollziehbar zu steuern.

Selenium

Selenium zählt zu den bekanntesten Tools im Bereich der Testautomatisierung für Webanwendungen. Es eignet sich vor allem für das Testen von Browser-Interaktionen und Benutzeroberflächen. Wenn Du wiederkehrende Abläufe im Frontend automatisieren möchtest, ist Selenium eine solide Wahl.

Playwright

Playwright ist ein modernes Framework zur Automatisierung von Webtests. Es unterstützt verschiedene Browser und ermöglicht zuverlässige End-to-End-Tests. Viele Teams greifen zu Playwright, weil es schnelle, stabile Tests ermöglicht und sich gut in moderne Entwicklungsumgebungen einfügt.

Appium

Appium ist ein Open-Source-Tool zur Testautomatisierung für mobile Anwendungen. Es unterstützt sowohl Android als auch iOS und eignet sich besonders dann, wenn Du Apps auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen testen möchtest – ohne für jede Plattform eigene Testskripte schreiben zu müssen.

Postman

Postman ist eines der beliebtesten Tools für API-Tests. Es eignet sich sowohl für manuelle Tests als auch für automatisierte Testabläufe. Mit Postman kannst Du API-Anfragen erstellen, testen, dokumentieren und automatisieren – ein großer Vorteil, wenn Deine Anwendung viele Schnittstellen nutzt.

Karate

Karate ist ein Framework für automatisierte API-Tests und zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus. Es kombiniert API-Testautomatisierung mit Assertion-Funktionen und ermöglicht Dir so, API-Tests schneller und ohne großen Skript-Aufwand umzusetzen.

JMeter

JMeter ist ein leistungsstarkes Open-Source-Tool für Performance- und Lasttests. Wenn Du wissen möchtest, wie Deine Anwendung unter hoher Nutzerbelastung reagiert, liefert JMeter wertvolle Erkenntnisse. Es hilft Dir dabei, Engpässe zu erkennen und die Stabilität Deiner Software unter realen Bedingungen zu prüfen.

JUnit

JUnit ist ein etabliertes Framework für Unit-Tests in Java-Projekten. Es wird häufig direkt im Entwicklungsprozess eingesetzt, um einzelne Bausteine der Software automatisiert zu testen. So können Fehler früh entdeckt und behoben werden, bevor sie sich auf andere Teile des Systems auswirken.

Warum sind Testing-Tools so wichtig?

Ganz einfach: Sie sorgen dafür, dass Tests wiederholbar, transparent und nachvollziehbar sind. Vor allem bei automatisierten Tests kannst Du mit den richtigen Tools enorm Zeit und Ressourcen sparen – und gewinnst gleichzeitig an Qualität und Zuverlässigkeit.

Wann solltest Du mit dem Testen beginnen?

Idealerweise beginnt das Testen bereits bevor der erste Code geschrieben wird. Schon in der Anforderungsphase kannst Du testen, indem Du Anforderungen prüfst, hinterfragst und verifizierst. Auch das Überarbeiten von Konzepten und Designs zählt als Test, weil mögliche Schwachstellen früh entdeckt werden. Sobald Code entsteht, gehören Code-Reviews, Pull Requests und erste Tests auf Entwicklerebene ebenfalls dazu.

Wie früh getestet wird, hängt vom Entwicklungsmodell ab:

Im klassischen Wasserfall-Modell wird meist erst nach der vollständigen Entwicklung getestet, was dazu führt, dass Fehler spät auffallen. In agilen oder inkrementellen Modellen hingegen wird nach jedem Entwicklungsschritt getestet. Besonders beim Test-Driven Development (TDD) entsteht zuerst der Test, der anschließend als Spezifikation für die Entwicklung dient. So wird Qualität von Anfang an mitgedacht – nicht erst zum Schluss.

Wann solltest Du mit dem Testen aufhören?

Ein vollständiges „fertig getestet“ gibt es kaum, da Software nie zu 100 % getestet sein kann. Deshalb ist es wichtig, realistische Kriterien für einen Testabschluss festzulegen. Du kannst eine Testphase beenden, wenn die geplanten Testfälle erfolgreich ausgeführt wurden, keine kritischen Fehler mehr bestehen, eine ausreichende Testabdeckung erreicht ist und die Fehlerrate stabil niedrig bleibt. Oft ist das Ende einer Testphase auch zeitlich definiert – beispielsweise am Ende eines Sprints im agilen Umfeld.

FIDA Best Practices für Softwaretests

Erfolgreiches Software-Testing basiert auf klaren Best Practices, die den Testprozess effizient, nachvollziehbar und zuverlässig machen. Diese Praktiken helfen Dir, Fehler frühzeitig zu erkennen, die Qualität zu sichern und Entwicklungszeit zu sparen.

Kontinuierliche Tests

Fehler, die früh entdeckt werden, lassen sich einfacher und kostengünstiger beheben. Daher solltest Du die Software bereits in den einzelnen Entwicklungsstadien kontinuierlich testen. So kannst Du Probleme früh erkennen, bevor sie sich auf andere Bereiche auswirken.

Testautomatisierung

Automatisierte Tests sparen Zeit und Aufwand, insbesondere bei wiederkehrenden Prüfungen. Sie erhöhen die Genauigkeit, die Testabdeckung und die Geschwindigkeit des Testprozesses. Moderne Tools ermöglichen es Dir, Tests regelmäßig und zuverlässig auszuführen.

Defekt- und Fehlerverfolgung

Fehler und Defekte sollten während des gesamten Entwicklungsprozesses dokumentiert und nachverfolgt werden. So kannst Du Zusammenhänge erkennen, Probleme priorisieren und sicherstellen, dass sie tatsächlich behoben werden. Automatisierte Tracking-Tools unterstützen Dich dabei erheblich.

Metriken, KPIs und Berichte

Metriken und KPIs liefern einen klaren Überblick über den Fortschritt der Tests und die Qualität der Software. Berichte ermöglichen eine transparente Kommunikation zwischen Testern, Entwicklern und Projektmanagern und sorgen dafür, dass alle Beteiligten immer informiert sind.

Code Coverage erhöhen

Die Testabdeckung, auch Code Coverage genannt, zeigt, wie viel Prozent des Quellcodes bereits getestet wurden. Eine hohe Coverage ist ein wichtiger Indikator für die Qualität der Software und hilft, unerwartete Fehler frühzeitig zu vermeiden.

Schlaue End-to-End-Tests

End-to-End-Tests prüfen die Software aus Sicht des Nutzers in realistischen Szenarien. Dabei wird die Anwendung von Anfang bis Ende getestet, um sicherzustellen, dass alle Funktionen wie gewünscht arbeiten und der Nutzer eine reibungslose Erfahrung erhält.

Fazit - Software Testing spart Ressourcen und sichert Qualität

Software-Testing ist mehr als nur das Auffinden von Fehlern. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der von der Planung über die Entwicklung bis hin zur Auslieferung und Wartung reicht. Wer früh testet, die richtigen Methoden wählt und auf Best Practices wie Testautomatisierung, kontinuierliche Tests und End-to-End-Tests setzt, erhöht die Qualität der Software, spart Zeit und Kosten und sorgt für zufriedene Nutzer.

Als erfahrener Dienstleister unterstützt Dich die FIDA dabei, Software-Tests professionell umzusetzen – von der Beratung über die Auswahl der passenden Testmethoden bis hin zur Implementierung automatisierter Testprozesse. Mit unserer Expertise stellen wir sicher, dass Deine Software zuverlässig, performant und benutzerfreundlich ist und den höchsten Qualitätsansprüchen entspricht.

Mit der FIDA hast Du einen Partner an Deiner Seite, der Software-Testing nicht nur als Technik, sondern als strategischen Baustein für erfolgreiche Softwareprojekte versteht.

FAQ – Häufige Fragen zum Software-Testing

Error: Ein Fehler des Entwicklers, z. B. falsche Variable oder Missverständnis.

Fault: Ein fehlerhafter Schritt oder Prozess im Code, der die Softwarefunktion beeinträchtigt.

Bug: Programmierfehler, der dazu führt, dass Funktionen nicht korrekt arbeiten oder abstürzen.

Failure: Sichtbare Fehlfunktion der Software unter bestimmten Bedingungen oder Leistungsanforderungen.

Am besten von Anfang an. Testen kann schon in der Anforderungs- oder Designphase starten und begleitet den gesamten Entwicklungsprozess. Bei agilen Projekten oder Test-Driven Development (TDD) werden Tests oft sogar vor dem ersten Code geschrieben.

Ein vollständiges Testen ist kaum möglich. Du kannst eine Testphase beenden, wenn die geplanten Testfälle durchgeführt wurden, keine kritischen Fehler mehr bestehen, die Testabdeckung ausreichend ist und die Fehlerrate stabil niedrig bleibt.

Ein Software-Tester prüft die Software auf Fehler, bewertet die Ergebnisse, erstellt Testfälle und sorgt dafür, dass die Anwendung zuverlässig, sicher und benutzerfreundlich ist. Tester arbeiten eng mit Entwicklern zusammen und denken stets aus Sicht der Endnutzer.

Funktionale Tests: Prüfen, ob die Software die gewünschten Funktionen korrekt erfüllt.

Nicht-funktionale Tests: Überprüfen Leistung, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.

Regressionstests: Stellen sicher, dass Änderungen an der Software keine bestehenden Funktionen beeinträchtigen.

End-to-End-Tests: Testen die Anwendung aus Sicht des Nutzers in realistischen Szenarien.

TaaS ist ein Modell, bei dem Software-Tests als ausgelagerter Service angeboten werden. Du erhältst Expertise, Testautomatisierung und skalierbare Testprozesse von einem Dienstleister wie FIDA, ohne eigene Teams oder Infrastruktur aufbauen zu müssen.

TestLink: Testmanagement

Selenium & Playwright: Frontend- und Web-Tests

Appium: Mobile App Tests

Postman & Karate: API-Tests

JMeter: Performance- und Lasttests

JUnit: Unit-Tests in Java