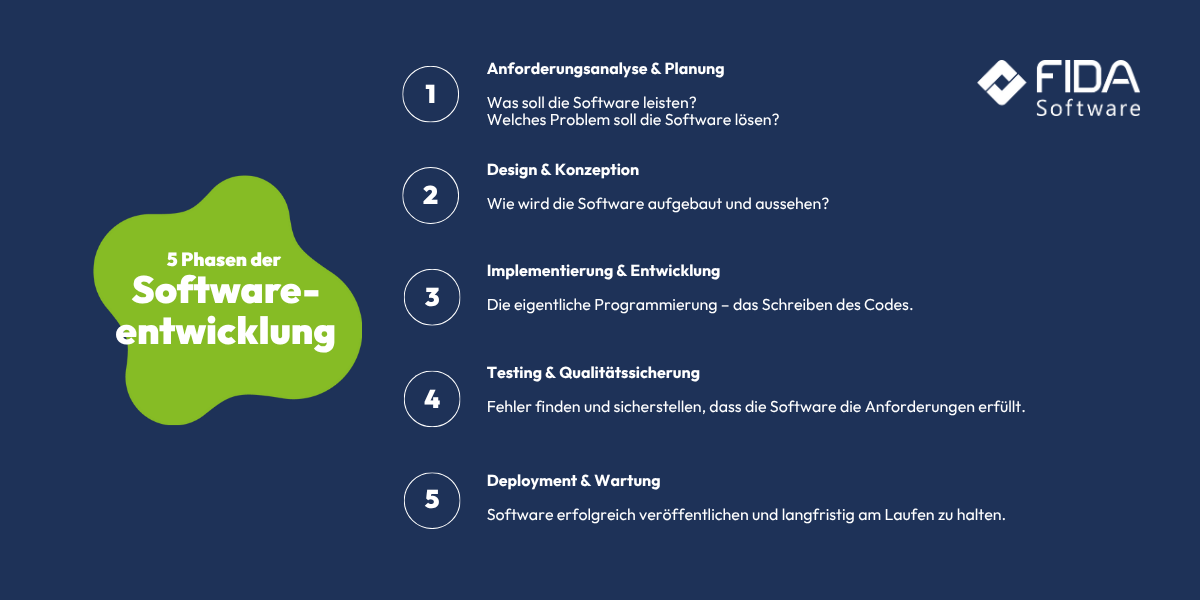

Wie läuft eine Softwareentwicklung ab? Wir erklären Dir die 5 Phasen der Softwareentwicklung.

Jede erfolgreiche App auf Deinem Smartphone, jede komplexe Unternehmenssoftware und jede interaktive Webseite folgt einem unsichtbaren Bauplan. Doch wie entsteht aus einer einfachen Idee ein funktionierendes digitales Produkt?

Der Prozess der Softwareentwicklung kann ohne eine klare Struktur chaotisch, teuer und fehleranfällig werden. Viele Projekte scheitern an mangelnder Planung, was im schlimmsten Fall dazu führt, dass Projekte nie Marktreif werden.

Damit Dir dies bei der Entwicklung Deiner Software erspart bleibt, zeigen wir Dir worauf es wirklich ankommt!

Dieser Artikel führt Dich durch die bewährten 5 Phasen des sogenannten Software Development Life Cycle (SDLC). Du erfährst, was in jeder Phase passiert, welche Methoden und Tools zum Einsatz kommen und wie Du typische Fallstricke vermeiden kannst. Von der ersten Idee bis zur laufenden Wartung: dieser Leitfaden gibt Dir das Rüstzeug für erfolgreiche Softwareprojekte.

Warum ist ein strukturierter Prozess in der Softwareentwicklung entscheidend?

Stell Dir vor, du baust ein Haus ohne Bauplan – das Ergebnis wäre unvorhersehbar und wahrscheinlich katastrophal. In der Softwareentwicklung ist es genauso: Ein strukturierter Prozess ist dein Fahrplan zum Erfolg. Ohne klare Struktur riskierst du Chaos, explodierende Kosten und unzufriedene Nutzer.

Ein geplantes Vorgehen bietet dir entscheidende Vorteile. Es sorgt für Risikominimierung, da Fehler früh erkannt und behoben werden, nicht erst kurz vor dem Launch. Das steigert die Kosteneffizienz, denn klare Planung verhindert teure Nachbesserungen. Durch definierte Standards in jeder Phase wird eine hohe Qualitätssicherung gewährleistet. Vor allem aber schafft es Transparenz: Alle Beteiligten, von den Entwicklern über die Stakeholder bis zu dir als Kunde, wissen jederzeit, wo das Projekt steht.

Die fünf Phasen der Softwareentwicklung bilden das universelle Grundgerüst für diesen Prozess. Sie sind die Basis für verschiedene Vorgehensmodelle, egal ob du nach dem linearen Wasserfallmodell oder mit flexiblen agilen Methoden arbeitest. Struktur gibt dir Kontrolle und führt dein Projekt sicher ins Ziel.

Welche Phasen durchläuft eine Software Entwicklung? Der Software Development Life Cycle erklärt:

Die strukturierte Anwendungsentwicklung folgt dem Software Development Life Cycle (SDLC).

Der SDLC gliedert sich in mehrere Phasen für Planung, Entwicklung und Test der Software.

Jede Phase stellt sicher, dass Softwarekomponenten sorgfältig umgesetzt werden.

Der SDLC ist ein bewährter Ansatz für systematische Softwareentwicklung.

Die Phasen umfassen Anforderungsanalyse, Design, Implementierung, Testen und Bereitstellung.

Phase 1: Anforderungsanalyse & Planung

Ziel: Das WAS definieren. Was genau soll die Software können? Welches Problem löst sie?

Ergebnis: Ein detailliertes Anforderungsdokument (Software Requirement Specification, SRS), Projektplan, erste Kostenschätzung.

Kernaktivitäten:

Sammeln von Anforderungen, Stakeholder-Identifikation und -Einbindung (Stakeholder-Interviews, Workshops).

Durchführung einer Machbarkeitsstudie (technisch, wirtschaftlich, zeitlich).

Erste Kosten- und Zeitschätzungen: Ressourcen- und Zeitplanung.

Definition der Projektziele und des Umfangs:

Anforderungsdokumentation erstellen: Erstellung eines Lastenhefts (Was der Kunde will) und Pflichtenhefts (Wie der Entwickler es umsetzt).

Funktionale Anforderungen (Was soll die Software können?)

Nicht-funktionale Anforderungen (Performance, Sicherheit, Usability)

Projektcharta und Roadmap entwickeln

Tools und Methoden:

Requirements Engineering Tools (z.B. Jira, Confluence)

Workshops und Interviews mit Stakeholdern

User Stories und Use Cases

SWOT-Analyse für Projektbewertung

Häufige Fehler:

Unklare oder sich ständig ändernde Anforderungen

Fehlende Einbindung wichtiger Stakeholder

Unrealistische Zeit- und Budgetplanungen

Praxistipp: Investiere 20-30% der Gesamtprojektzeit in diese Phase – es zahlt sich später aus!

Phase 2: Design & Konzeption

Ziel: Das WIE definieren. Wie wird die Software aufgebaut und aussehen? Transformation der Anforderungen in technische Spezifikationen, Auswahl der Technologie-Stack, Definition der Systemarchitektur

Ergebnis: Architekturpläne, Design-Dokumente, Prototypen, Datenbankschema.

Kernelemente des Systemdesigns:

High-Level Design: Definition der Systemarchitektur, Wahl der Technologie-Stacks (z.B. Programmiersprache, Framework, Datenbank).

Low-Level Design: Detaillierte Planung einzelner Module und Komponenten, Datenbankschemas, und API-Spezifikationen

UI/UX-Design: Erstellung von Wireframes, Mockups und interaktiven Prototypen für eine optimale Benutzerführung.

Design-Patterns und Best Practices

MVC, Microservices oder Monolith?

Skalierbarkeit und Performance-Überlegungen

Sicherheitsaspekte von Anfang an einplanen

Wichtige Dokumente dieser Phase

Software Design Document (SDD)

Datenbank-Design-Dokumente

UI/UX-Mockups und Wireframes

Praxistipp: Ein gutes Design spart später Entwicklungszeit ein. Nutze Tools wie Figma für UI-Design und draw.io für Architektur-Diagramme.

Phase 3: Implementierung & Entwicklung

Ziel: Die eigentliche Programmierung – das Schreiben des Codes.

Ergebnis: Funktionierender, testbarer Quellcode; die ersten lauffähigen Versionen der Software.

Kernaktivitäten:

Einrichten der Entwicklungsumgebung, Code-Repository und Versionskontrolle aufsetzen, Entwicklungsteams organisieren

Frontend-Entwicklung: Programmierung der Benutzeroberfläche (was der User sieht).

Backend-Entwicklung: Programmierung der serverseitigen Logik, Datenbankanbindung, APIs.

Schreiben von Unit-Tests zur Überprüfung kleiner Code-Einheiten.

Nutzung von Versionskontrollsystemen wie Git.

Qualitätssicherung während der Entwicklung

Unit Tests schreiben

Code-Standards und Linting

Dokumentation parallel zur Entwicklung

Regular Code Reviews und Refactoring

Tools des modernen Entwicklers

Versionskontrolle: Git, GitHub, GitLab

IDEs: Visual Studio Code, IntelliJ IDEA

CI/CD: Jenkins, GitHub Actions, CircleCI

Projektmanagement: Jira, Trello, Asana

Herausforderungen und Lösungen

Technical Debt vermeiden

Kommunikation im Team optimieren

Balance zwischen Geschwindigkeit und Qualität

Praxistipp: Implementiere von Anfang an automatisierte Tests. Die Regel: Mindestens 80% Code Coverage für kritische Funktionen.

Phase 4: Testing & Qualitätssicherung

Ziel: Fehler finden und sicherstellen, dass die Software die Anforderungen erfüllt.

Der Testing-Prozess: Testfälle erstellen, Testumgebungen aufsetzen, Bug-Tracking und -Management, Test-Dokumentation

Ergebnis: Testprotokolle, Bug-Reports, eine stabile und für den Release freigegebene Softwareversion.

Die verschiedenen Testing-Ebenen:

Unit Testing: Einzelne Komponenten testen

Integration Testing: Zusammenspiel der Module

System Testing: Gesamtsystem-Funktionalität

User Acceptance Testing (UAT): Endnutzer-Perspektive

Testing-Tools im Überblick

Automatisierung: Selenium, Cypress, Jest

Bug-Tracking: Bugzilla, Jira

Performance: JMeter, LoadRunner

API-Testing: Postman, SoapUI

Praxistipp: Die 1-10-100-Regel: Ein Fehler kostet 1€ wenn er in der Entwicklung gefunden wird, 10€ im Testing und 100€ in der Produktion.

Phase 5: Deployment & Wartung

In der finalen Phase geht es darum, deine Software erfolgreich zu veröffentlichen und langfristig am Laufen zu halten. Das Deployment markiert den spannenden Moment, wenn deine Anwendung live geht und echte Nutzer sie verwenden können. Das Ergebnis ist eine live verfügbare, stabile und kontinuierlich verbesserte Anwendung.

Deployment-Strategien

Die Kernaktivitäten starten mit dem Deployment, also der Installation und Konfiguration der Software auf den Produktionsservern: dem „Go-Live“. Geeignete Deployment-Strategien sind z.B.:

Blue-Green Deployment: Wechsel zwischen zwei identischen Produktionsumgebungen.

Canary Releases: Schrittweise Einführung für einen kleinen Nutzerkreis.

Rolling Updates: Server werden nacheinander aktualisiert, ohne Ausfallzeit.

Feature Flags: Neue Funktionen können live an- und ausgeschaltet werden.

Monitoring

Nach der Installation auf den Produktionsservern beginnt die kontinuierliche Überwachung mit dem Monitoring . Du musst Systemleistung, Verfügbarkeit und potenzielle Fehler im Blick behalten. Moderne Monitoring-Tools helfen dir dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und schnell zu reagieren. Das Monitoring ist gekennzeichnet durch Tätigkeiten wie:

Application Performance Monitoring (APM): Überwachung der Anwendungsleistung in Echtzeit.

Log-Management und Analyse: Sammeln und Auswerten von Log-Dateien zur Fehlersuche.

User Feedback Integration: Systematisches Sammeln und Einplanen von Nutzer-Feedback.

Wartung und Support

Unvermeidlich werden im Live-Betrieb Fehler auftreten. Bei Wartung und Support kümmerst Du Dich um die Behebung dieser Bugs (Bug-Fixing). Gleichzeitig sammelst Du wertvolles Nutzerfeedback, das in die Weiterentwicklung einfließt, um neue Features zu implementieren.

Die Wartung gliedert sich in vier wesentliche Bereiche:

Korrektive Wartung: Behebung von Fehlern (Bugfixes).

Adaptive Wartung: Anpassungen an neue Betriebssysteme oder Schnittstellen.

Perfektive Wartung: Optimierung der Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Präventive Wartung: Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Probleme.

Wichtige Vorkehrungen für ein langfristig erfolgreiches Softwareprodukt können sein:

Infrastructure as Code (IaC): Die Automatisierte Verwaltung der Infrastruktur.

Automatisierte Backups: Regelmäßige, automatische Datensicherungen.

Disaster Recovery Planning: Ein Plan zur Wiederherstellung nach einem Totalausfall.

Continuous Improvement: Der ständige Prozess der Optimierung von Software und Prozessen.

Praxistipp: Plane 60-80% des Gesamtbudgets für die Wartungsphase ein – Software lebt länger als die initiale Entwicklung dauert!

Exkurs: Wasserfall vs. Agile Methoden

Die fünf Phasen der Softwareentwicklung sind das Fundament, doch wie du sie organisierst, bestimmt den Erfolg deines Projekts. Hier stehen sich zwei grundlegende Ansätze gegenüber. Wichtig ist die Einordnung: Die 5 Phasen beschreiben das grundlegende „Was“ – von der Idee bis zur Wartung. Modelle wie Wasserfall oder Agil definieren hingegen das „Wie“ – also die Art, wie Du die Arbeit organisierst.

Beim klassischen Wasserfallmodell durchläufst Du die 5 Phasen strikt nacheinander – wie ein Wasserfall. Jede Phase muss abgeschlossen sein, bevor die nächste beginnt. Dieser Ansatz eignet sich besonders für Projekte, deren Anforderungen von Anfang an feststehen und sich nicht mehr ändern.

Ganz anders funktionieren agile Methoden wie Scrum. Hier werden alle Phasen in kurzen, sich wiederholenden Zyklen (Sprints) durchlaufen. Das ermöglicht maximale Flexibilität, um auf Änderungen zu reagieren, und Du kannst funktionierende Teile der Software viel schneller an die Nutzer ausliefern.

Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Die Wahl hängt von deinem Projektkontext, den Anforderungen und der gewünschten Flexibilität ab.

Fazit: Warum ein strukturierter Prozess ist der Schlüssel zu erfolgreicher Softwareentwicklung ist.

Die Softwareentwicklung ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Phasen und Methoden umfasst. Die 5 Phasen der Softwareentwicklung sind dabei kein starrer, linearer Prozess, sondern ein flexibler Rahmen, der an Deine spezifischen Bedürfnisse angepasst werden kann. Moderne Ansätze wie Scrum haben gezeigt, dass die Phasen sich überlappen und iterativ durchlaufen werden können.

Wir halten deshalb fest:

Jede Phase baut auf der vorherigen auf

Frühe Fehler sind teuer – investieren Sie in Planung und Design

Testing ist keine Phase, sondern ein kontinuierlicher Prozess

Wartung ist der längste und oft unterschätzte Teil des Lebenszyklus

Unabhängig vom gewählten Vorgehensmodell sorgt der SDLC für Struktur, Qualität und letztendlich für ein Produkt, das die Erwartungen der Nutzer erfüllt.

Der Erfolg Deines Softwareprojekts hängt davon ab, wie gut Du diese Phasen verstehst und umsetzt. Mit dem richtigen Prozess, den passenden Tools und einem engagierten Team kannst Du Software entwickeln, die nicht nur funktioniert, sondern begeistert.

Genau dieses Team fehlt Dir noch? Kein Problem! Wir stellen Dir erfahrene Softwareentwickler an die Seite, die Deine Wünsche verwirklichen!

FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Thema Softwareentwicklung

Die fünf Phasen – Anforderungsanalyse & Planung, Design & Konzeption, Implementierung & Entwicklung, Testing & Qualitätssicherung, Deployment & Wartung – sorgen für Struktur, Transparenz und Qualität. Ohne sie riskierst Du Chaos, erhöhte Kosten und schlechte Nutzererfahrungen.

In dieser Phase definierst Du, was die Software leisten soll: Anforderungen werden gesammelt, Stakeholder identifiziert und eingebunden, technische & wirtschaftliche Machbarkeit geprüft. Am Ende steht ein Anforderungsdokument (SRS), ein Projektplan und eine erste Kostenschätzung.

Im Design & Konzeption geht es darum, wie die Software aufgebaut und gestaltet wird – Architektur, Technologieauswahl, Schnittstellen, Wireframes, Prototypen etc. Bei der Implementierung wird dann der Code geschrieben, Module entwickelt und die Funktionalität umgesetzt.

Testing & Qualitätssicherung sollte mit der Implementierung starten und idealerweise kontinuierlich stattfinden. Fehler, die früh erkannt werden, sind deutlich günstiger zu beheben. Außerdem wird so gewährleistet, dass die Software den Anforderungen entspricht und stabil läuft.

Sobald die Software veröffentlicht ist („Go-Live“), beginnt der Betrieb: Deployment-Strategien wie Blue-Green, Canary Releases oder Rolling Updates werden angewendet. Danach folgen Wartungsarbeiten wie Fehlerbehebung, Performanceoptimierung und Anpassung an neue Umgebungen oder Anforderungen. Die Wartungsphase zieht sich oft am längsten – Software lebt weiter.

Das hängt von Deinem Projektkontext ab: Wenn Anforderungen klar, stabil und wenig Änderung zu erwarten sind, ist ein klassisches Wasserfallmodell sinnvoll. Wenn Flexibilität gefragt ist, z. B. bei sich ändernden Anforderungen, Feedback-Schleifen oder großer Komplexität, sind agile Methoden wie Scrum oder ähnliche ideal. Die 5 Phasen gelten in beiden Ansätzen; die Organisation und Reihenfolge unterscheiden sich.

Einige bewährte Tipps: Investiere genug Zeit in Planung und Design, definiere Anforderungen klar, binde Stakeholder früh ein, nutze klare Testprozesse, verhindere technische Schulden durch Refactoring und Automation und plane die Wartung und Pflege früh ein – nicht erst nach der Veröffentlichung.