Was bedeuted Continous Integration? Einfach erklärt, praktisch umgesetzt.

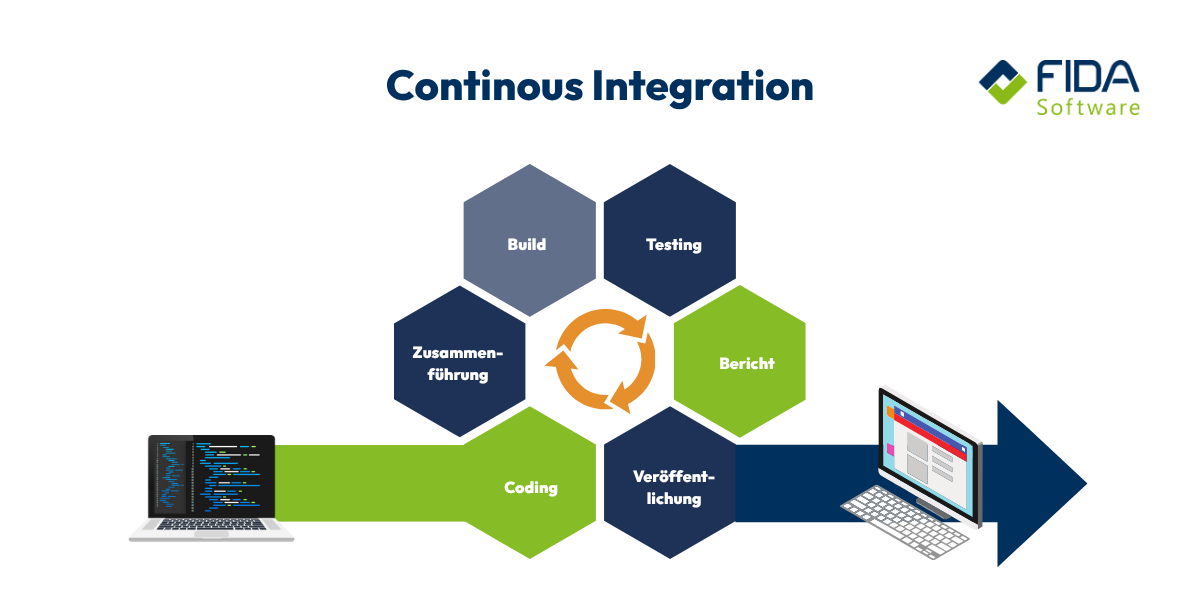

Hinter dem Begriff Continuous Integration – kurz CI – verbirgt sich eigentlich kein großes Geheimnis: Du bringst deinen Code regelmäßig ins gemeinsame Repository, und eine Pipeline prüft automatisch, ob alles zusammenpasst. Keine Magie, sondern schlicht ein sauberer Prozess, der verhindert, dass Probleme erst dann auffallen, wenn es richtig weh tut. Die frühzeitige Behebung von Fehlern führt zur Vermeidung des Chaos, das mit dem Einchecken inkompatiblen Code kurz vor Release verbunden ist. Doch was logisch klingt ist häufig nicht selbstverständlich.

Warum das Theme CI wichtig ist, merkt man meist erst, wenn es fehlt. Jeder baut an einem anderen Feature, irgendjemand merged spät, Tests laufen manuell oder gar nicht – und plötzlich verbringt das Team Tage damit, Fehler auseinanderzuklamüsern, die in Minuten hätten sichtbar werden können.

CI sorgt dafür, dass genau das nicht passiert. Änderungen werden klein gehalten, früh geprüft und transparent gemacht. Das Ergebnis: weniger Stress, schnellere Ergebnisse, deutlich mehr Verlässlichkeit im Alltag. Durch Continuous Integration wird die Effizienz im Entwicklungsteam deutlich gesteigert, da automatisierte Prozesse Fehler frühzeitig erkennen und die Zusammenarbeit optimieren. Die Integration automatisierter Tests im Alltag der Entwickler sorgt schlussendlich dafür, dass die allgemeine Softwarequalität steigt.

Wenn der CI Prozess sitzt, läuft die Entwicklung runder – vorausgesetzt, das Entwicklungsteam arbeitet strukturiert zusammen und setzt die Prinzipien konsequent um. Die Implementierung von Feature Flags zur Kontrolle der Veröffentlichung neuer Funktionen ermöglicht es CI-Systemen, unvollständige oder experimentelle Funktionen im Hauptzweig zusammenzuführen, ohne das Gesamtprodukt zu beeinträchtigen.

Wir von der FIDA unterstützen Teams dabei, genau diese Routine aufzubauen: pragmatisch, passend zur bestehenden Umgebung und ohne unnötigen Overhead.

Definition: Was bedeutet Continuous Integration?

Continuous Integration (CI) heißt im Grunde: Du führst Code-Änderungen regelmäßig zusammen und lässt automatisch prüfen, ob alles noch funktioniert. Dabei werden Codeänderungen kontinuierlich überwacht und automatisiert integriert, um die Softwarequalität zu sichern.

Statt große Pakete auf einmal zu integrieren, landen viele kleine Commits laufend im zentralen Repository. Das Quellcode Repository dient als zentraler Ort für die Verwaltung und Überprüfung von Codeänderungen. Eine CI-Pipeline baut das Projekt, führt Tests aus und zeigt dir sofort, wenn etwas schiefgeht. Dadurch bleiben Probleme überschaubar, und das Team arbeitet nicht wochenlang aneinander vorbei.

CI ist ein Arbeitsprinzip, das für Stabilität sorgt, während die Entwicklung in Bewegung bleibt.

CI vs. CD: Was die Abkürzungen bedeuten

In der Softwareentwicklung hört man oft von CI und CD – zwei Begriffe, die eng zusammenhängen, aber unterschiedliche Aufgaben haben.

Continuous Integration (CI) bezeichnet den Prozess, bei dem Entwickler regelmäßig Codeänderungen in ein zentrales Repository integrieren. Jede Änderung wird automatisch getestet, um Fehler frühzeitig zu erkennen und die Codequalität zu sichern.

Continuous Delivery (CD) geht einen Schritt weiter: Nach der erfolgreichen Integration wird die Software automatisiert für die Auslieferung vorbereitet. Das Ziel ist, jederzeit eine produktionsreife Version bereitzustellen, die mit minimalem Aufwand veröffentlicht werden kann.

Zusammen bilden sie das Rückgrat moderner DevOps-Workflows. Die Integration und Continuous Delivery sind entscheidend für effiziente, automatisierte Softwareentwicklungsprozesse, da sie eine nahtlose Verbindung aller Phasen ermöglichen.

CI – Continuous Integration

Continuous Integration bedeutet, dass Entwickler ihre Code-Änderungen regelmäßig in ein gemeinsames Repository einfügen. Die kontinuierlichen Integration beschreibt dabei den Prozess des automatisierten Zusammenführens und Testens von Codeänderungen, um eine schnelle und sichere Entwicklung zu gewährleisten. CI ermöglicht es Entwicklern, ihren Code häufig zu überprüfen, um zu verhindern, dass sich lokale Kopien zu weit vom Hauptzweig des Code-Builds entfernen. Die Schaffung einer Testumgebung, die der endgültigen Produktionsumgebung so ähnlich wie möglich ist, kann dazu beitragen, dass die Testergebnisse ein genaues Bild davon vermitteln, wie die Software im realen Einsatz funktionieren wird.

Jeder Commit wird automatisch gebaut und getestet, sodass Probleme sofort auffallen. Das Ziel ist, Fehler früh zu erkennen, Integrationsprobleme zu vermeiden und eine stabile Codebasis zu sichern. Wenn alle Tests erfolgreich sind, wird die Integration als erfolgreich betrachtet, andernfalls wird die Integration als fehlgeschlagen markiert und das Entwicklungsteam informiert. CI ist also der Prozess, der den Code „gesund“ hält, bevor er weiterverarbeitet wird.

CD – Continuous Delivery / Continuous Deployment

CD wird häufig zweigeteilt verwendet:

Continuous Delivery: Hier wird der Code nach dem erfolgreichen CI-Build automatisch für die Bereitstellung vorbereitet. Er kann jederzeit in die Produktionsumgebung gehen, der tatsächliche Release-Schritt erfolgt aber noch manuell.

Continuous Deployment: Dieser Schritt geht noch einen Schritt weiter: Erfolgreiche Builds werden direkt in die Produktion ausgerollt – ohne manuelle Freigabe. Dabei ist es entscheidend, dass die Automatisierung und Kontrolle beim Deployment in die live Produktionsumgebung höchste Priorität haben, um Stabilität und Kontinuität sicherzustellen. Continuous Deployment erfordert eine gut konzipierte Test-Automatisierung, da es keine manuelle Genehmigung vor der Produktion gibt. Das setzt sehr stabile Tests und Pipelines voraus.

Kurz gesagt: CI kümmert sich darum, dass der Code sauber zusammengeführt und getestet wird, CD sorgt dafür, dass dieser Code schnell, zuverlässig und automatisiert in die Nutzung gelangt. Zusammen bilden sie das Rückgrat moderner DevOps-Workflows und sorgen dafür, dass Teams schneller liefern und gleichzeitig die Qualität hoch bleibt.

Warum ist Continuous Integration wichtig?

CI ist im Grunde die Antwort auf ein altbekanntes Problem: In der klassischen Softwareentwicklung wurde Code oft erst spät zusammengeführt – manchmal erst kurz vor einem Release. Jeder hat irgendwo separat gearbeitet, die Integration lief manuell und dauerte ewig. Je größer das Team, desto größer das Chaos. Unterschiedliche Code-Stände, unterschiedliche Zeitpläne, wenig Tests und kaum Überblick darüber, welche Änderung welchen Fehler ausgelöst hat.

Was dann passiert? Genau das, was niemand im Projekt gebrauchen kann: Integrationsprobleme tauchen erst auf, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Integrationsfehler sind eine typische Ursache für Verzögerungen und Qualitätsprobleme, da sie häufig beim Zusammenführen von Codeänderungen entstehen und die Codequalität beeinträchtigen können.

Fehler sammeln sich an, weil große Updates am Stück getestet werden – wenn überhaupt. Die Fehlersuche wird zur Detektivarbeit, Releases verzögern sich, Teams verlieren Zeit und Motivation, und Anwender bekommen am Ende Software, die nicht so stabil ist, wie sie sein sollte.

Continuous Integration bricht diesen Kreislauf. Neue Änderungen landen früh und regelmäßig im zentralen Repository und werden automatisch gebaut und getestet. Das System liefert direkt Feedback, wenn etwas nicht zusammenpasst, statt Tage oder Wochen später. Probleme bleiben klein, nachvollziehbar und schnell lösbar.

Genau deshalb ist CI heute eine zentrale Säule moderner DevOps-Workflows, da effiziente Entwicklungsprozesse und die aktive Beteiligung der Entwicklern an der kontinuierlichen Integration entscheidend für den Erfolg einer Software-Entwicklung sind.

Welche CI-Komponenten und Prozesse sind entscheidend?

Bevor wir uns einzelne Tools und Abläufe anschauen, ist es hilfreich zu verstehen, wie Continuous Integration überhaupt funktioniert und welche Bausteine dafür entscheidend sind. CI ist mehr als ein Tool oder eine einzelne Pipeline – es ist ein Zusammenspiel aus Prozessen, Systemen und Gewohnheiten, die gemeinsam dafür sorgen, dass Code zuverlässig integriert, getestet und bereitgestellt wird.

Das Ziel: Fehler früh erkennen, Builds stabil halten und Teams ermöglichen, schnell und entspannt zu arbeiten. Damit das gelingt, braucht es bestimmte Komponenten, die zusammenarbeiten.

Jede Komponente – vom zentralen Repository über das CI-System bis hin zu den CI-Pipelines – übernimmt dabei eine spezifische Rolle: Das CI-System automatisiert den Integrationsprozess, während die CI-Pipelines für automatisierte Builds, Tests und Deployments sorgen und so die Effizienz und Qualität im Entwicklungszyklus steigern. Dazu gehören unter anderem ein zentrales Repository, das den Code für alle sichtbar macht, ein CI-Server, der Builds und Tests automatisiert, und Mechanismen, die sicherstellen, dass neue Änderungen sauber integriert werden.

Wenn du diese Komponenten einmal verstanden hast, wird auch klar, warum CI so effektiv ist: Es ist nicht nur Automatisierung um der Automatisierung willen, sondern ein strukturierter Prozess, der – insbesondere durch ein gut konfiguriertes CI-System und effiziente CI-Pipelines – Transparenz schafft, Fehler früh sichtbar macht und den Alltag im Team deutlich entspannter gestaltet.

Zentrales Repository

Der Einstiegspunkt ist immer ein gemeinsames Repository – meist auf Git-Basis. Hier landen alle Commits, werden versioniert und sind für das gesamte Team transparent nachvollziehbar. Die Codebase ist dabei die zentrale Sammlung des Quellcodes, an der alle Entwickler gemeinsam arbeiten. Branches helfen dabei, neue Features oder Fixes vom Hauptzweig zu trennen. Dadurch kannst du konzentriert arbeiten, ohne die Stabilität des „main“ zu gefährden. Modelle wie Gitflow definieren zusätzlich Rollen für Branches und geben vor, wie Änderungen zusammengeführt werden. Muss man nicht nutzen, sollte man aber kennen.

CI-Server

Der CI-Server ist das Automationszentrum. Er überwacht das Repository auf Änderungen und startet eine Pipeline, sobald ein neuer Commit auftaucht. Der Server baut das Projekt, führt Tests aus, erstellt Berichte und zeigt dir sofort, wenn etwas nicht stimmt. Ein Build-Tool übernimmt dabei die Aufgabe, aus dem Quellcode ausführbare Software-Artefakte zu generieren und automatisiert den Build-Prozess, um Fehlerquellen zu minimieren. Tools wie GitLab CI, Jenkins, GitHub Actions oder AWS CodePipeline bringen dafür eigene Oberflächen mit, über die du Abläufe definierst und visualisieren kannst.

Code-Integration

CI lebt von kleinen, häufigen Änderungen. Die regelmäßige Integration von Code in den Entwicklungsprozess ermöglicht eine kontinuierliche Qualitätssicherung und hilft, Fehler frühzeitig zu erkennen. Statt große Pakete zu schieben, integrierst du regelmäßig geringfügige Commits, die sich leicht prüfen lassen. Pull Requests oder Merge Requests dienen als Qualitätskontrolle: Das Team kann kommentieren, prüfen und frühzeitig Fehler finden, bevor der Code im Hauptzweig landet.

Build-Automatisierung

Sobald ein Commit eingeht, übernimmt die Pipeline: Build-Skripte laufen an, Abhängigkeiten werden installiert, das Projekt wird kompiliert oder paketiert. Verschiedene Systeme wie CI-Server, Versionsverwaltung und automatisierte Toolchains spielen dabei eine zentrale Rolle, um die Build-Automatisierung effizient und zuverlässig umzusetzen. Der Output dient später als Grundlage für Tests oder für ein Deployment.

Automatisierte Tests

Tests sind das Herzstück jeder CI-Pipeline. Das Testen und insbesondere automatisierte Tests sind entscheidend für die Qualitätssicherung, da sie die Zuverlässigkeit und Kontinuität der Softwareentwicklung sicherstellen. Unit-Tests prüfen Funktionen im Kleinen, Integrationstests schauen, ob Module korrekt zusammenspielen und der automatisierte Ablauf des Testens innerhalb der Pipeline sorgt für eine effiziente Fehlererkennung. Je nach Projekt kommen End-to-End-Tests, statische Code-Analysen oder Security-Scans dazu. Ziel ist immer dasselbe: Fehler erkennen, bevor sie andere blockieren.

Feedback & Artefakte

CI funktioniert nur mit schnellem Feedback. Eine effektive Feedback-Schleife ist dabei entscheidend, da sie den kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterstützt und Teams ermöglicht, regelmäßig Rückmeldungen von Endnutzern zu erhalten, um die Pipeline iterativ zu optimieren. Wenn ein Build bricht oder ein Test scheitert, bekommst du sofort Bescheid und idealerweise wird der Fehler direkt behoben. Erfolgreiche Builds erzeugen Artefakte wie Binärdateien, Pakete oder Docker-Images, die versioniert und gespeichert werden. So bleibt nachvollziehbar, was wann gebaut wurde und wie stabil die Pipeline läuft.

Herausforderungen bei CI/CD

CI/CD bringt viele Vorteile, doch die Umsetzung kann einige Stolpersteine mit sich bringen. Ein häufiges Missverständnis betrifft den Unterschied zwischen Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery/Deployment (CD). CI allein sorgt nur dafür, dass Code regelmäßig zusammengeführt und getestet wird. Wer CI implementiert, aber CD außen vor lässt, spricht oft fälschlicherweise von einer vollständigen CI/CD-Pipeline. Für echtes CI/CD müssen Integrations-, Test- und Bereitstellungsprozesse nahtlos zusammenarbeiten.

Ein weiterer Knackpunkt ist die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Teams. DevOps lebt von der engen Kooperation von Entwicklung, QA und Betrieb, aber diese Gruppen haben oft unterschiedliche Prioritäten: Entwickler wollen schnell neue Features liefern, QA möchte Fehler minimieren, und Operations will stabile, sichere Releases. Eine gut geplante CI/CD-Pipeline kann diese Konflikte entschärfen, indem sie Übergaben automatisiert und klar macht, wer für welchen Teil der Pipeline verantwortlich ist. So bleibt die Entwicklung produktiv, Tests zuverlässig, und der Betrieb kann sicher sein, dass der Code bereit für die Produktion ist.

Auch die Implementierung selbst ist eine Herausforderung. Automatisierung ist entscheidend: Wiederholte manuelle Prozesse führen schnell zu Verzögerungen und Fehlern. Es lohnt sich, klein anzufangen – zum Beispiel in einem Pilotteam – um Erfolge sichtbar zu machen und die Akzeptanz im Unternehmen zu erhöhen.

Nicht zuletzt spielt Sicherheit eine große Rolle. Sicherheitsmaßnahmen sollten früh im Softwareentwicklungszyklus verankert werden, nicht erst nachträglich. Auf diese Weise lassen sich Risiken rechtzeitig erkennen und kostengünstig beheben, bevor sie den Betrieb gefährden.

Was bedeutet CI/CD-Sicherheit?

CI/CD-Sicherheit sorgt dafür, dass deine Code-Pipelines geschützt bleiben und Schwachstellen früh erkannt werden. Es geht darum, automatisierte Prüfungen und Tests direkt in die Pipeline einzubauen, damit Sicherheitsprobleme gar nicht erst in die Produktion gelangen.

Ein moderner Ansatz setzt auf Shift Left (Sicherheit früh im Entwicklungsprozess berücksichtigen) und Shift Right (Kontrollen auch während und nach dem Deployment). So schützt du deinen Code vor Angriffen, vermeidest Datenlecks, stellst die Einhaltung von Richtlinien sicher und erhöhst die Qualität deiner Software.

Ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen drohen Risiken wie:

Offenlegen sensibler Daten gegenüber externen Quellen

Einsatz unsicherer Komponenten von Drittanbietern

Unbefugter Zugriff auf Repositories oder Build-Tools

Indem Schwachstellen während des gesamten Entwicklungszyklus identifiziert und behoben werden, stellst du sicher, dass jeder Commit gründlich geprüft wird und den Sicherheitsstandards entspricht, bevor er live geht. CI/CD-Sicherheit ist damit ein zentraler Bestandteil moderner, zuverlässiger DevOps-Pipelines.

Best Practices - Was macht eine erfolgreiche CI aus?

Eine erfolgreiche Continuous Integration lebt von klaren Prozessen, Automatisierung und kontinuierlichem Feedback. Wichtig ist, dass Commits klein und häufig erfolgen, sodass Probleme sofort auffallen, statt sich über Wochen anzustauen. Automatisierte Tests – von Unit- über Integrations- bis hin zu End-to-End-Tests – bilden das Rückgrat jeder Pipeline und sorgen dafür, dass Fehler früh erkannt werden. Ebenso entscheidend sind metrische Kennzahlen wie Build-Zeit, Failure Rate oder Testabdeckung, die helfen, die Pipeline zu überwachen und kontinuierlich zu optimieren. Praktische Best Practices umfassen außerdem Caching, um Builds zu beschleunigen, Secrets-Management für sichere Zugangsdaten und klare Code-Reviews, um Qualität und Konsistenz zu sichern. Letztlich sorgt eine gut gepflegte CI dafür, dass Teams schneller arbeiten, Releases planbarer werden und Fehler früh abgefangen werden – während die Entwickler fokussiert bleiben.

Welche CI/CD-Tools gibt es?

CI/CD-Tools unterstützen Teams dabei, Entwicklungsprozesse, Tests und Deployments zu automatisieren. Manche Tools konzentrieren sich auf die Integration (CI), andere auf die Bereitstellung (CD) oder auf Test- und Monitoring-Workflows. Beliebte CI/CD-Tools sind zum Beispiel Jenkins, CircleCI, GitLab CI, Travis CI und Spinnaker. Die Wahl des richtigen Tolls hängt dabei stark von deinem Projekt, der Teamgröße und der eingesetzten Infrastruktur ab. Hier sind einige der bekanntesten Tools im Überblick:

Jenkins

Jenkins ist eines der bekanntesten Open-Source-Tools für CI/CD. Es lässt sich sowohl als einfacher CI-Server sowie als umfangreicher CD-Hub einsetzen. Mit zahlreichen Plug-ins kannst du Builds, Tests und Deployments flexibel steuern und Workflows individuell gestalten. Jenkins ist ein beliebtes, erweiterbares Open-Source-Automatisierungstool für CI/CD und eignet sich besonders für Teams, die volle Kontrolle über ihre Pipeline haben möchten.

GitLab CI

GitLab CI ist direkt in GitLab integriert und bietet eine nahtlose Verbindung zwischen Versionskontrolle und Pipeline. Es unterstützt automatische Builds, Tests und Deployments und ermöglicht es Teams, Pipelines direkt in der Projektoberfläche zu definieren. GitLab CI ist besonders praktisch für Entwickler, die Versionsverwaltung und CI/CD aus einer Hand nutzen möchten.

GitHub Actions

GitHub Actions erlaubt es, Workflows direkt in GitHub-Repositories zu erstellen. Automatische Builds, Tests und Deployments lassen sich über einfache YAML-Dateien konfigurieren. Die enge Verzahnung mit GitHub macht es ideal für Projekte, die bereits dort gehostet werden.

Tekton Pipelines

Tekton Pipelines ist ein cloud-natives CI/CD-Framework für Kubernetes. Es ermöglicht standardisierte CI/CD-Workflows in containerisierten Umgebungen und ist besonders für Teams interessant, die auf moderne, skalierbare Cloud-Architekturen setzen.

Spinnaker

Spinnaker ist eine Continuous-Delivery-Plattform, die auf Multi-Cloud-Deployments spezialisiert ist. Sie automatisiert die Bereitstellung von Anwendungen über verschiedene Cloud-Anbieter hinweg und sorgt dafür, dass Releases zuverlässig und wiederholbar ablaufen.

GoCD

GoCD legt den Fokus auf die Modellierung und Visualisierung von Pipelines. Mit GoCD kannst du komplexe Workflows transparent darstellen und so die Zusammenarbeit im Team verbessern. Es eignet sich gut für Projekte, bei denen mehrere Schritte und Abhängigkeiten koordiniert werden müssen.

Concourse

Concourse ist ein schlankes Open-Source-System für CI/CD. Es legt Wert auf einfache Pipelines, die leicht zu warten und reproduzierbar sind. Das Tool eignet sich besonders für Teams, die auf minimalistische, klare Prozesse setzen.

Screwdriver

Screwdriver ist eine speziell für Continuous Deployment konzipierte Build-Plattform. Sie automatisiert den gesamten Ablauf vom Code-Commit bis zur Bereitstellung in der Produktion und eignet sich für Teams, die häufige Releases planen.

Mit FIDA zu stabilen CI/CD-Pipelines

Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery/Deployment (CD) sind mehr als technische Werkzeuge – sie sind Arbeitsprinzipien, die Teams schneller, effizienter und verlässlicher machen. Mit gut implementierten Pipelines entdeckst du Fehler früh, automatisierst wiederkehrende Aufgaben, verbesserst die Qualität deiner Software und sorgst dafür, dass Releases planbar und sicher ablaufen.

Die Einführung von CI/CD ist zwar eine Herausforderung, lohnt sich aber langfristig: Teams arbeiten entspannter, Prozesse werden transparent und Risiken minimiert. Gleichzeitig ist es entscheidend, die richtigen Tools, Abläufe und Sicherheitsmaßnahmen von Anfang an zu berücksichtigen. Die Implementierung von CI/CD erfordert zudem eine sorgfältige Auswahl der richtigen Tools und Technologien, um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Prozesse sicherzustellen.

Als erfahrener Dienstleister im Bereich der Softwareentwicklung unterstützt die FIDA Unternehmen bei jedem Schritt auf dem Weg zu stabilen CI/CD-Pipelines: von der strategischen Beratung über die Auswahl und Implementierung passender Tools, Schulungen für dein Team, bis hin zum Betrieb und Support der Pipelines. Wir helfen dir, Automatisierung sinnvoll einzusetzen, Prozesse effizient zu gestalten und Softwarequalität kontinuierlich zu sichern.

FAQ - Häufige Fragen zu Continuous Integration und CI/CD

CI (Continuous Integration) bedeutet, dass Code regelmäßig zusammengeführt, gebaut und getestet wird. CD (Continuous Delivery/Deployment) baut darauf auf und sorgt dafür, dass geprüfter Code automatisiert oder auf Knopfdruck in die Produktion kommt. CI stellt die Stabilität sicher, CD ermöglicht schnelle, zuverlässige Releases.

Beliebte CI/CD-Tools sind Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, Tekton Pipelines, GoCD, Spinnaker, Concourse und Screwdriver. Dazu kommen Managed-Lösungen von Cloud-Anbietern oder Tools für Konfigurationsmanagement, Containerisierung und Orchestrierung, z. B. Docker, Kubernetes oder Ansible.

Nein, das ist selten realistisch. Wichtig ist, dass kritische Komponenten und Integrationen abgedeckt sind. Unit-Tests, Integrationstests und automatisierte QA sorgen dafür, dass Fehler früh erkannt werden, während sich das Team auf wichtige Features konzentrieren kann.

Am besten schrittweise: Starte mit einem Versionskontrollsystem, richte lokale Testumgebungen ein und dokumentiere Prozesse. Danach Pipeline, Staging-Server und erste Automatisierungen aufbauen, Tests und Sicherheitschecks integrieren. Kleine Erfolge sichtbar machen, dann ausbauen.

Sicherheit sollte früh im Prozess verankert sein. Nutze Shift-Left- und Shift-Right-Ansätze, automatisierte Security-Checks, DAST/Static-Analysis-Tools und Zugriffsmanagement. So werden Schwachstellen früh erkannt und die Produktion geschützt.

Ja. FIDA begleitet Unternehmen von der Beratung über Workshops bis zum Betrieb. Wir helfen bei Tool-Auswahl, Pipeline-Aufbau, Automatisierung, Security-Integration und Team-Enablement – praxisnah, individuell und nachhaltig.