Was macht ein gutes UI/UX Design aus? Die 8 goldenen Regeln für besseres User Interface & Experience Design.

Wenn Du digitale Produkte entwickelst – ganz gleich, ob als Entwickler, Produktverantwortlicher oder im Designteam – kennst Du das Dilemma: Nutzer sollen sich sofort zurechtfinden, intuitiv durch die Anwendung navigieren und am Ende gerne wiederkommen. Doch was auf dem Papier simpel klingt, ist in der Praxis oft komplex.

Genau hier setzen die 8 goldenen Regeln für besseres User Interface Design an. Sie helfen Dir, typische Stolperfallen zu vermeiden, klare Strukturen zu schaffen und Interfaces zu gestalten, die nicht nur funktionieren, sondern sich richtig gut anfühlen.

Und als Bonus stellen wir Dir die 6-3-1-Regel vor – ein überraschend wirkungsvolles Konzept, mit dem Du Ideen schneller sortierst, bessere Designentscheidungen triffst und Dein Team effizienter zum Ziel führst.

Warum Du dem UI/UX-Design mehr Aufmerksamkeit schenken solltest

Technisch saubere Software ist wertlos, wenn niemand sie versteht oder bedienen kann. Genau hier setzt das User Interface Design (UI-Design) an. Es entscheidet darüber, ob Menschen mit Deiner Anwendung zurechtkommen, ob sie effizient zum Ziel geführt werden und ob sie sich dabei gut fühlen. UI-Design ist mehr als nur „schön aussehen“ – es ist eine Frage der Funktionalität, Klarheit und Nutzerfreundlichkeit.

Ein gutes Interface Design ist deshalb mehr als nur hübsche Optik – es ist der Schlüssel zu einer gelungenen User Experience. Wenn Design, Funktion und Nutzerbedürfnisse zusammenspielen, wird die Interaktion mit digitalen Produkten für den Nutzer einfacher und angenehmer.

Besonders im IT-Umfeld, wo Anwendungen häufig komplexe Prozesse abbilden, muss das Interface Orientierung geben und Frustration vermeiden – wobei User Experience Design als Grundlage für erfolgreiche Interface Designs dient. Gutes UI-Design senkt Supportkosten, verbessert die Conversion Rate und stärkt das Vertrauen in Deine Marke.

In diesem Artikel zeigen wir Dir die acht bewährten Regeln von Ben Shneiderman – ergänzt durch praxiserprobte Tipps, visuelle Prinzipien und Antworten auf häufige Fragen: Was ist die 6-3-1-Regel? Wie sieht ein gutes Farbverhältnis aus? Und was gehört in ein UI-Konzept?

Regel 1: Strebe nach Konsistenz – intern und extern

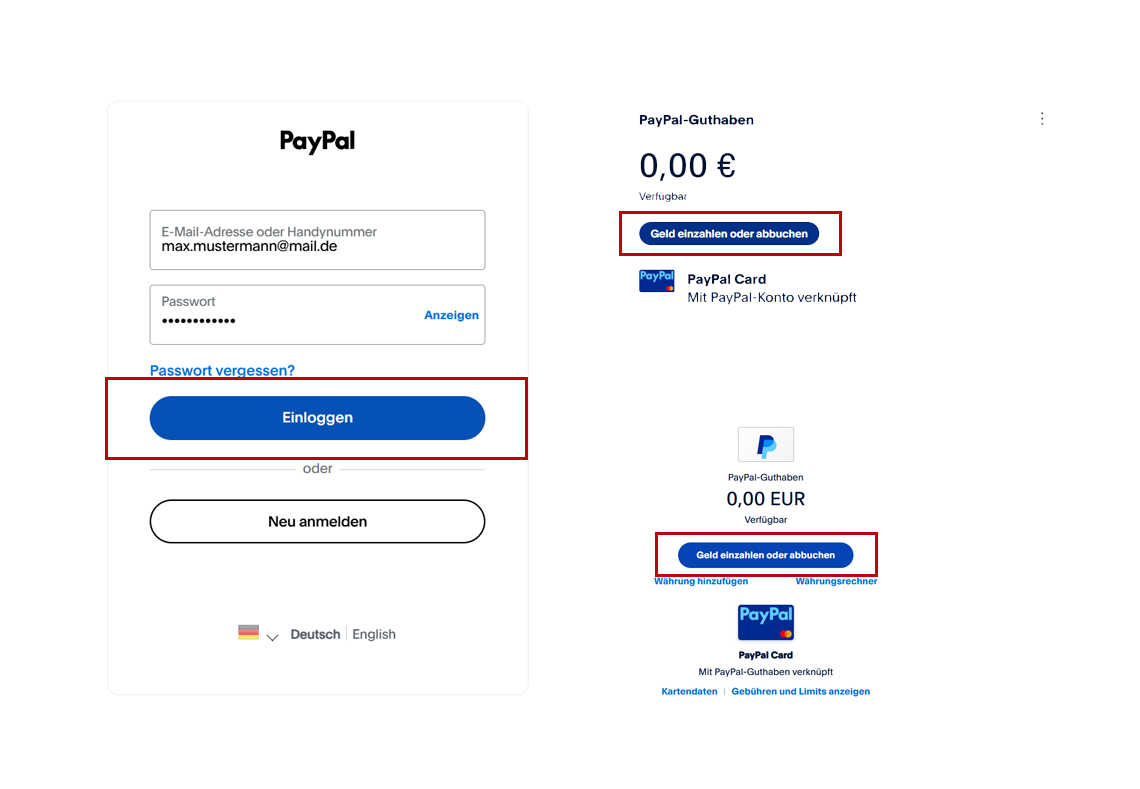

Eine der wichtigsten Regeln im UI-Design lautet: sei konsequent. Konsistenz bedeutet, dass ähnliche Elemente sich gleich verhalten und gleich aussehen – innerhalb einer Anwendung und im Vergleich zu anderen digitalen Produkten.

Wenn Du beispielsweise auf einer Seite grüne Buttons für Bestätigungen verwendest, dann sollte das in der gesamten Anwendung so bleiben. Verwende nicht auf einer Unterseite plötzlich blaue Buttons für dieselbe Funktion – das verwirrt den Nutzer und führt zu Fehlern. Auch die Begriffe, die Du im Interface nutzt, sollten einheitlich sein. Sag nicht einmal „Benutzerkonto“ und an anderer Stelle „Profil“, wenn beides dasselbe meint.

Konsistenz reduziert die kognitive Belastung. Sie sorgt dafür, dass Nutzer sich sicher fühlen – weil sie wissen, was sie erwartet.

Beispiel für Konsistenz im UI von PayPal

Regel 2: Mache Dein Design barrierefrei und zugänglich

Die zweite goldene Regel von Ben Shneiderman hebt hervor, wie entscheidend es ist, User Interfaces so zu gestalten, dass sie für möglichst viele Menschen zugänglich und verständlich sind. Universelle Benutzbarkeit bedeutet, dass ein User Interface nicht nur für erfahrene Nutzer oder Technikprofis funktioniert, sondern auch für Einsteiger, ältere Menschen oder Personen mit Einschränkungen. Ziel ist es, eine Benutzeroberfläche zu schaffen, die niemanden ausschließt und jedem eine positive Benutzererfahrung ermöglicht.

Ein zentrales Element dabei ist die Barrierefreiheit. Moderne Websites und Anwendungen sollten so gestaltet sein, dass sie auch von Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, motorischen Einschränkungen oder kognitiven Besonderheiten problemlos genutzt werden können. Das gelingt zum Beispiel durch Alternativtexte für Bilder, ausreichend hohe Farbkontraste, eine verständliche Sprache und die Möglichkeit, alle Funktionen auch per Tastatur zu bedienen.

Barrierefreies Design ist dabei nicht nur eine Frage der Nutzerfreundlichkeit – sondern auch eine rechtliche Anforderung: Spätestens mit dem Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) im Juni 2025 wird Barrierefreiheit für viele digitale Angebote verpflichtend. Unternehmen, die ihre digitalen Produkte nicht entsprechend gestalten, riskieren nicht nur Einbußen in der Nutzerzufriedenheit, sondern auch rechtliche Konsequenzen.

Ein durchdachtes UI-Design, das Barrierefreiheit von Anfang an mitdenkt, verbessert daher nicht nur die Usability – es stärkt auch die rechtliche Sicherheit und öffnet den Zugang zu einer breiteren Nutzergruppe.

Für UI Designer bedeutet das: Bei der Erstellung von User Interfaces und UI Designs sollte immer die Vielfalt der Nutzer im Blick behalten werden. Ein durchdachtes Interface Design, welches auf universelle Benutzbarkeit setzt, steigert nicht nur die Zufriedenheit der Nutzer, sondern macht Websites und Anwendungen auch zukunftssicher und wettbewerbsfähig.

Letztlich profitieren alle – denn ein inklusives, konsistentes und benutzerfreundliches User Interface ist die Grundlage für jede erfolgreiche digitale Dienstleistung.

jobs.fida.de klassische Darstellung

jobs.fida.de Darstellung mit höheren Kontrasten und ohne Hintergrundvideo für weniger Barrieren

Regel 3: Gib dem Nutzer sofortiges, informatives Feedback

Stell Dir vor, Du klickst auf „Speichern“ – und nichts passiert. Kein Ton, keine Bewegung, keine Bestätigung. Du weißt nicht, ob Deine Aktion erfolgreich war, ob das System reagiert hat oder ob ein Fehler aufgetreten ist. Genau dieses Gefühl der Unsicherheit muss ein gutes UX Design verhindern. Der Status des Systems sollte dem Nutzer immer als Rückmeldung angezeigt werden, damit er weiß, in welchem Zustand sich das Programm befindet und ob seine Aktion verarbeitet wird.

Jede Nutzeraktion braucht eine sichtbare oder hörbare Reaktion. Das bedeutet nicht, dass jede Aktion laut oder aufdringlich sein muss – sondern dass der Nutzer immer weiß, ob das System seine Eingabe erkannt hat und wie der aktuelle Status ist.

Ein Button sollte zum Beispiel beim Hovern – also wenn der Mauszeiger über ihn fährt – leicht die Farbe wechseln oder sich leicht anheben. Das signalisiert: „Hier kannst Du klicken.“ Beim eigentlichen Klick hingegen sollte nicht unbedingt die Farbe wechseln, sondern besser ein Ladeindikator oder eine Statusmeldung erscheinen. Denn wenn ein Button beim Klick z. B. plötzlich grün wird, könnte das verwirrend sein – vor allem, wenn diese Farbe ansonsten für Erfolgsmeldungen verwendet wird.

Beispiel:

Hover-Zustand: Button wird dunkler oder bekommt einen Schatten (Signal: interaktiv).

Klick-Zustand: kurzer Animationseffekt (z. B. Einrasten), danach Lade-Indikator oder Erfolgsmeldung.

Erfolg: Nach dem Klick zeigt das System: „Gespeichert“ oder „Erfolgreich gesendet“ – idealerweise grün und mit Icon.

Je wichtiger die Aktion, desto deutlicher sollte das Feedback ausfallen. Ein kurzer Button-Effekt reicht für einen simplen Klick, aber bei weitreichenden Aktionen – etwa dem Löschen von Daten – muss das Interface zusätzliche Sicherheit bieten. Nutzer sollten genau wissen, was passiert, und die Möglichkeit haben, ihre Entscheidung zu überdenken, bevor irreversible Konsequenzen eintreten.

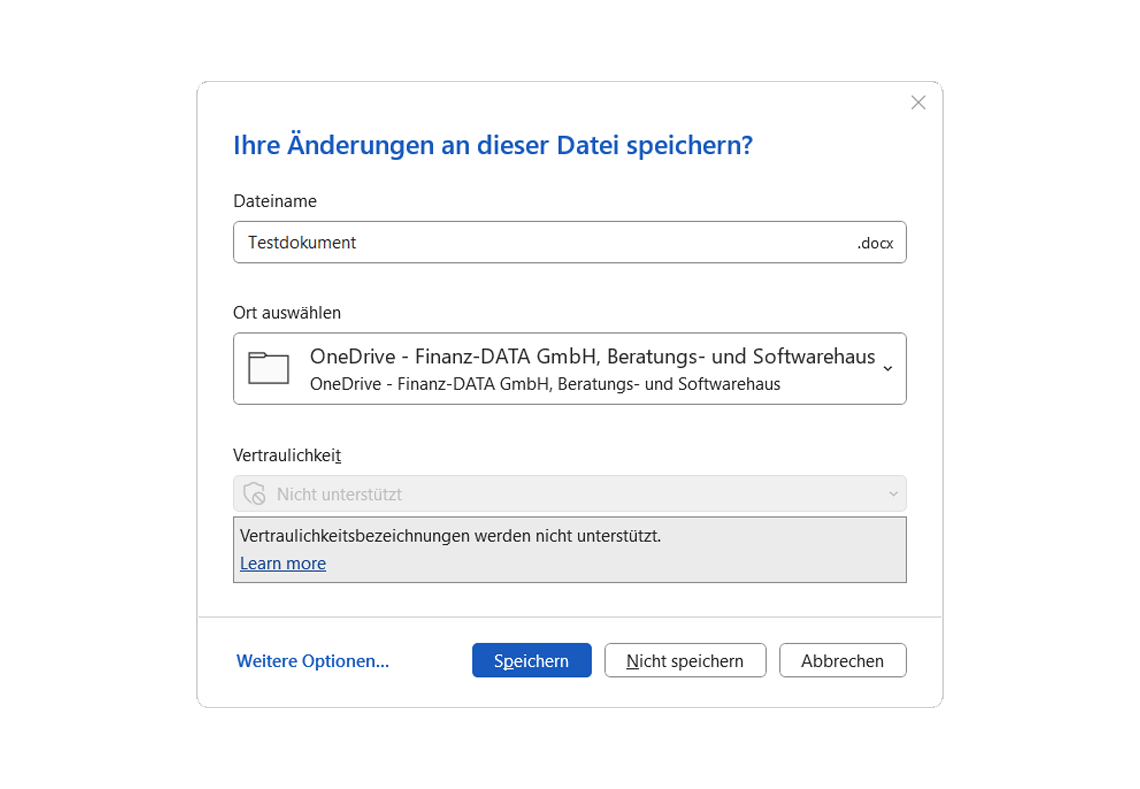

Ein gutes Beispiel dafür liefert Microsoft Word: Wenn Du ein bearbeitetes Dokument schließen möchtest, ohne es gespeichert zu haben, erscheint ein deutlicher Hinweis in Form eines Dialogfensters. Die Frage lautet: „Möchtest Du die Änderungen an ‚Dokument1‘ speichern, bevor Du schließt?“ – mit den drei Auswahlmöglichkeiten Speichern, Nicht speichern und Abbrechen. Diese Rückfrage schützt vor Datenverlust, macht die Konsequenz der Aktion klar und gibt dem Nutzer volle Kontrolle. Gleichzeitig zeigt Word mit diesem einfachen Dialog, wie effektives, situationsabhängiges Feedback aussehen kann.

Aufforderung zum Speichern in Microsoft Word

Regel 4: Strukturiere Abläufe mit Anfang, Mitte und Abschluss

Ein Interface sollte Prozesse als klar erkennbare Abfolgen darstellen – mit einem Startpunkt, einem erkennbaren Verlauf und einem eindeutigen Abschluss. Besonders bei mehrstufigen Vorgängen wie Bestellungen, Konfigurationen oder Onboardings ist das entscheidend für Orientierung und Vertrauen.

Wenn ein Nutzer nicht weiß, in welchem Schritt er sich befindet oder ob eine Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde, steigt die Abbruchrate. Deshalb solltest Du Abläufe visuell gliedern – zum Beispiel mit Fortschrittsanzeigen („Schritt 2 von 3“) oder gut sichtbaren Bestätigungsseiten nach abgeschlossenen Prozessen. Auch klar strukturierte Dialoge zwischen Nutzer und System helfen dabei, die einzelnen Schritte eines Ablaufs verständlich und nachvollziehbar zu gestalten.

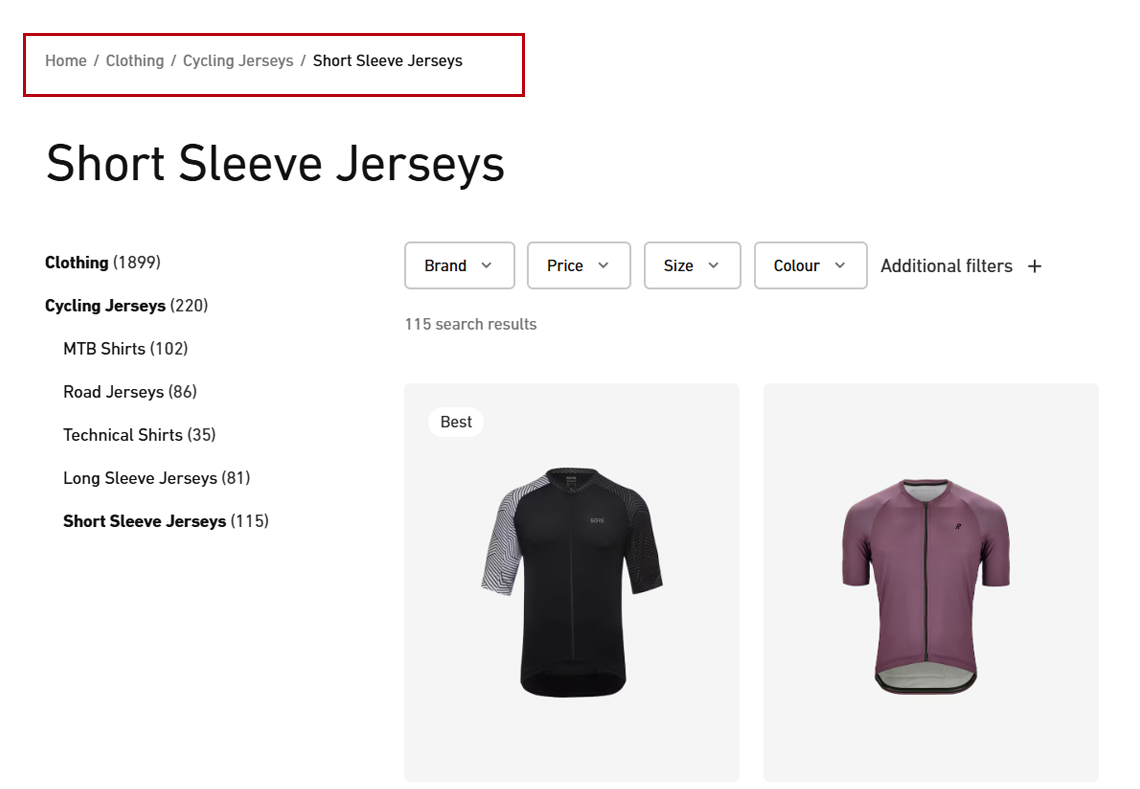

Ein bewährtes Element in diesem Zusammenhang sind sogenannte Breadcrumbs – also eine Pfadnavigation, die anzeigt, auf welcher Ebene sich der Nutzer gerade befindet (z. B. Startseite > Produkte > Produkt A > Konfigurator). Breadcrumbs geben Orientierung, reduzieren die kognitive Last und ermöglichen jederzeit einen Rücksprung auf eine übergeordnete Ebene. Besonders bei tief strukturierten Seiten, Formularprozessen oder komplexen Webanwendungen ist diese Navigation eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Menüführung.

Beispiel für ein Breadcrumb Menü

Regel 5: Vermeide Fehler – oder hilf beim Korrigieren

Die beste Fehlermeldung ist die, die gar nicht erscheinen muss. Gutes UI-Design verhindert typische Fehler, bevor sie überhaupt auftreten. Das beginnt bei der Vermeidung ungültiger Eingaben durch Eingabehilfen (z. B. automatische Formatierung bei Telefonnummern), bei deaktivierten Optionen im Auswahlmenü (z. B. ausgegraute nicht verfügbare Filter oder nicht verfügbare Produkte als Beispiel für Fehlervermeidung) und reicht bis zu präzise formulierten Fehlermeldungen, wenn doch einmal etwas schiefgeht.

Wichtig ist: Wenn ein Fehler auftritt, darf das den Nutzer nicht allein lassen. Er muss wissen:

Was ist schiefgelaufen?

Wo ist der Fehler?

Wie kann ich ihn beheben?

Ein „Ungültiger Wert“ hilft niemandem weiter. Besser: „Die Postleitzahl darf nur aus 5 Ziffern bestehen.“ Optimal ist es, wenn das Feedback sofort erscheint, während der Nutzer tippt – nicht erst nach dem Klick auf „Weiter“.

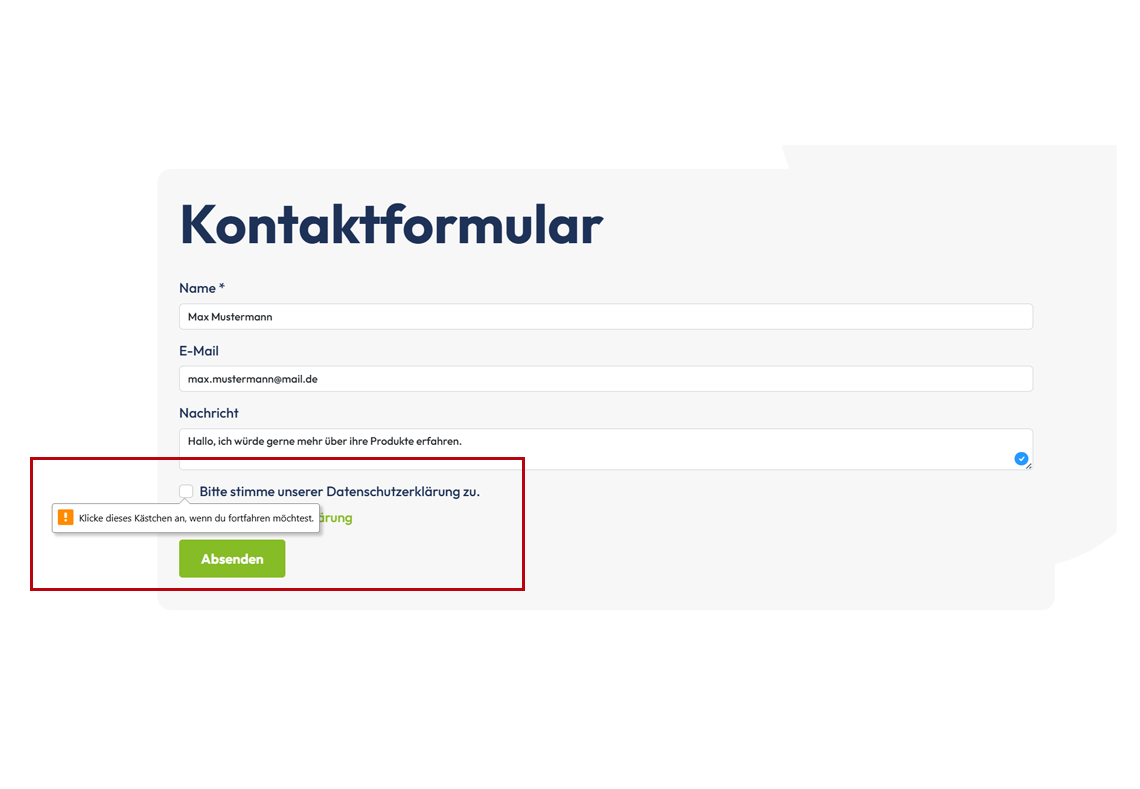

Fehlermeldung bei fehlendem Opt-In

Fehlervermeidung durch deaktivierte Optionen

Ein gutes Beispiel für proaktive Fehlervermeidung findet sich in vielen Online-Shops. Wenn bestimmte Produktvarianten – etwa eine Farbe oder Größe – nicht verfügbar sind, werden diese Optionen bereits im Auswahlmenü ausgegraut. Wählt ein Nutzer beispielsweise ein Smartphone-Modell in einer Konfiguration, bei der die Farbe „Rot“ nicht lieferbar ist, wird diese gar nicht erst auswählbar dargestellt. Ein kleiner Hinweis wie „Derzeit nicht verfügbar“ erklärt das sofort. So wird vermieden, dass der Nutzer eine Fehlermeldung beim Absenden erhält – der Fehler wird quasi im Vorfeld neutralisiert.

Präzise Fehlermeldungen statt Rätselraten

In vielen Webformularen gibt es bei falscher Eingabe pauschale Rückmeldungen wie „Feld fehlerhaft“. Doch diese führen selten zur Lösung. Wesentlich besser ist es, wenn das System genau sagt, was fehlt oder falsch ist. Bei einer E-Mail-Adresse ohne „@“-Zeichen sollte also nicht „Ungültiger Wert“ stehen, sondern konkret: „Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse im Format name@beispiel.de ein.“ So kann der Nutzer die Eingabe gezielt korrigieren.

Dynamisches Feedback während der Eingabe

Besonders effektiv ist eine unmittelbare Rückmeldung bei sensiblen Eingaben – wie bei der Passwortwahl. Viele Anwendungen zeigen heute in Echtzeit an, ob ein Passwort den Sicherheitsanforderungen entspricht. Während der Nutzer tippt, erscheinen unter dem Eingabefeld Hinweise wie:

„✓ Mindestens 8 Zeichen“

„✓ Enthält eine Zahl“

„✗ Kein Sonderzeichen enthalten“

Erst wenn alle Kriterien erfüllt sind, wechselt der Hinweis auf „Sicheres Passwort gewählt“. Diese Form des Feedbacks ist besonders benutzerfreundlich, da sie in Echtzeit Orientierung gibt und verhindert, dass der Nutzer erst nach einem Fehlschlag erfährt, was falsch war.

Fazit:

Fehlermeldungen sollten nicht nur technisch korrekt sein, sondern verständlich, kontextbezogen und hilfreich. Je früher ein Problem erkannt und kommuniziert wird, desto besser. Und je klarer die Rückmeldung, desto schneller wird der Nutzer wieder handlungsfähig. So entstehen flüssige, frustfreie Interaktionen – selbst im Fehlerfall.

Regel 6: Erlaube die Umkehrung von Aktionen

Ein großer Vertrauensfaktor in digitalen Systemen ist die Möglichkeit, Eingaben oder Aktionen rückgängig zu machen. Wenn Nutzer wissen, dass sie Fehler gefahrlos korrigieren können, fühlen sie sich sicherer – und sind eher bereit, neue Funktionen auszuprobieren.

Ob „Zurück“-Buttons, „Undo“-Funktionen oder ein Zwischenspeicher für Eingaben: jede Form der Umkehrbarkeit erhöht die Kontrolle. Diese ist deshalb ein zentrales Element der Benutzerkontrolle, da sie es Nutzern ermöglicht, Prozesse gezielt zu steuern und unerwünschte automatische Änderungen zu verhindern.

Besonders hilfreich ist auch ein Warnhinweis bei nicht rückgängig zu machenden Aktionen („Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden – fortfahren?“). Das vermittelt Respekt gegenüber dem Nutzer – und vermeidet ärgerliche Missverständnisse.

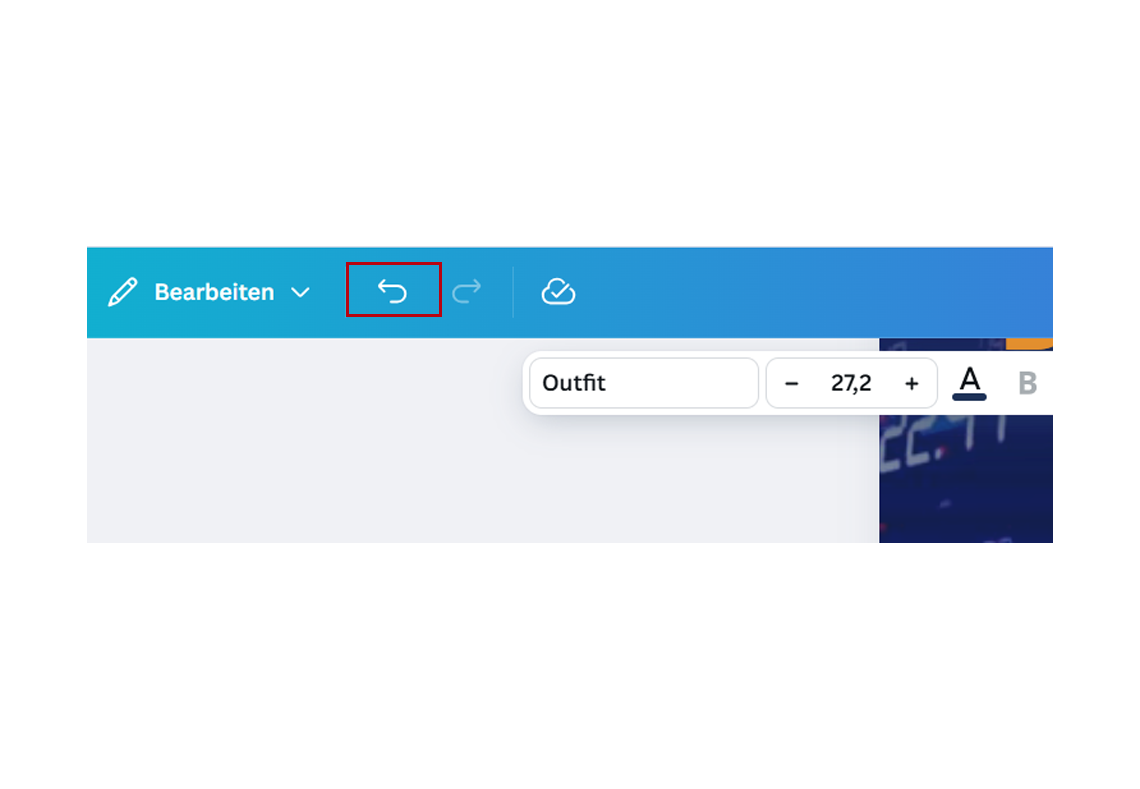

Rückgängig Funktion im Grafik Tool Canva

Beispiel: „Papierkorb“ statt sofortiger Löschung

Ein typisches Beispiel für gute Umkehrbarkeit ist der Papierkorb in Betriebssystemen wie Windows oder macOS. Wenn ein Nutzer eine Datei löscht, wird sie nicht sofort entfernt, sondern in den Papierkorb verschoben. Erst durch die bewusste Aktion „Papierkorb leeren“ wird der Löschvorgang endgültig ausgeführt.

Das System signalisiert damit: „Du kannst es Dir noch einmal überlegen.“ So entsteht Sicherheit – und ein Fehler kann mit wenigen Klicks rückgängig gemacht werden.

Auch Webanwendungen setzen zunehmend auf dieses Prinzip. Viele E-Mail-Dienste wie Gmail bieten nach dem Versenden eine kurze Zeitspanne an (z. B. 5–30 Sekunden), in der sich eine E-Mail noch per „Senden rückgängig machen“-Button stoppen lässt. Solche Funktionen wirken klein – haben aber große Wirkung auf das Vertrauen in die Anwendung.

Die Papierkorbfunktion gibt dem Nutzer Sicherheit

Regel 7: Gib dem Nutzer das Gefühl der Kontrolle

Ein gutes UI vermittelt jederzeit: Du hast die Kontrolle. Die Oberfläche reagiert auf Deine Entscheidungen – nicht umgekehrt. Die Schnittstelle spielt dabei eine zentrale Rolle, denn sie ermöglicht und gestaltet die Interaktion zwischen Nutzer und System und sorgt so dafür, dass Du tatsächlich die Kontrolle behältst. Nichts passiert automatisch, ohne dass Du es veranlasst hast. Es gibt keine unerwarteten Weiterleitungen, keine Pop-ups, die sich von allein öffnen, und keine Formulare, die sich von selbst absenden.

Stattdessen steuerst Du, was wann geschieht – und das System macht den aktuellen Zustand transparent. Besonders wichtig ist dieses Prinzip bei sicherheitsrelevanten Prozessen, bei Transaktionen und überall dort, wo Eingaben dauerhaft gespeichert werden.

Das Ziel: Nutzer sollen sich nie ausgeliefert fühlen. Sie bestimmen den Ablauf – das UI begleitet sie dabei.

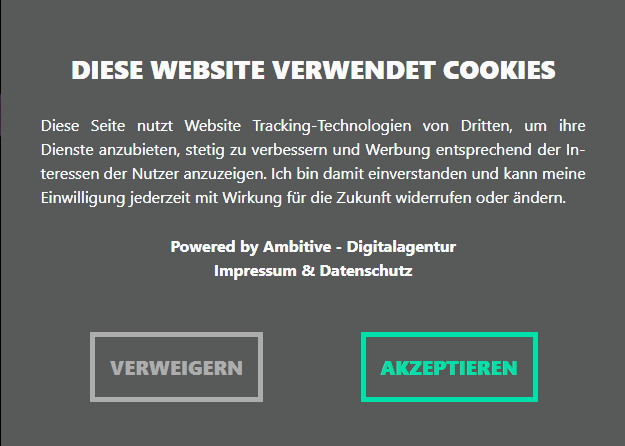

Ein klassisches Beispiel dem Nutzer die Kontrolle zu überlassen sind die bekannten Cookiebanner.

Cookiebanner geben dem Nutzer Kontrolle

Regel 8: Entlaste das Kurzzeitgedächtnis

Das menschliche Gehirn kann nur etwa 7 Elemente gleichzeitig im Kurzzeitgedächtnis halten. Deshalb ist es im UI-Design so wichtig, Informationen dann anzuzeigen, wenn sie gebraucht werden – und nicht zu erwarten, dass sich jemand Dinge über mehrere Schritte hinweg merkt.

Du solltest Inhalte logisch gruppieren, Hinweise direkt am Eingabefeld platzieren und auf überflüssige Wiederholungen verzichten. Wenn Du z. B. ein Formular baust, sollten alle erforderlichen Angaben auf einen Blick sichtbar sein oder eindeutig strukturiert sein (zum Beispiel nach Abschnitten wie „Persönliche Daten“, „Adresse“, „Zahlungsweise“). Dabei sollte alles Wichtige für den Nutzer sichtbar und zugänglich sein.

Auch Tooltips, visuelle Markierungen und automatische Vervollständigungen entlasten das Gedächtnis und machen die Nutzung angenehmer – besonders auf mobilen Geräten oder unter Zeitdruck.

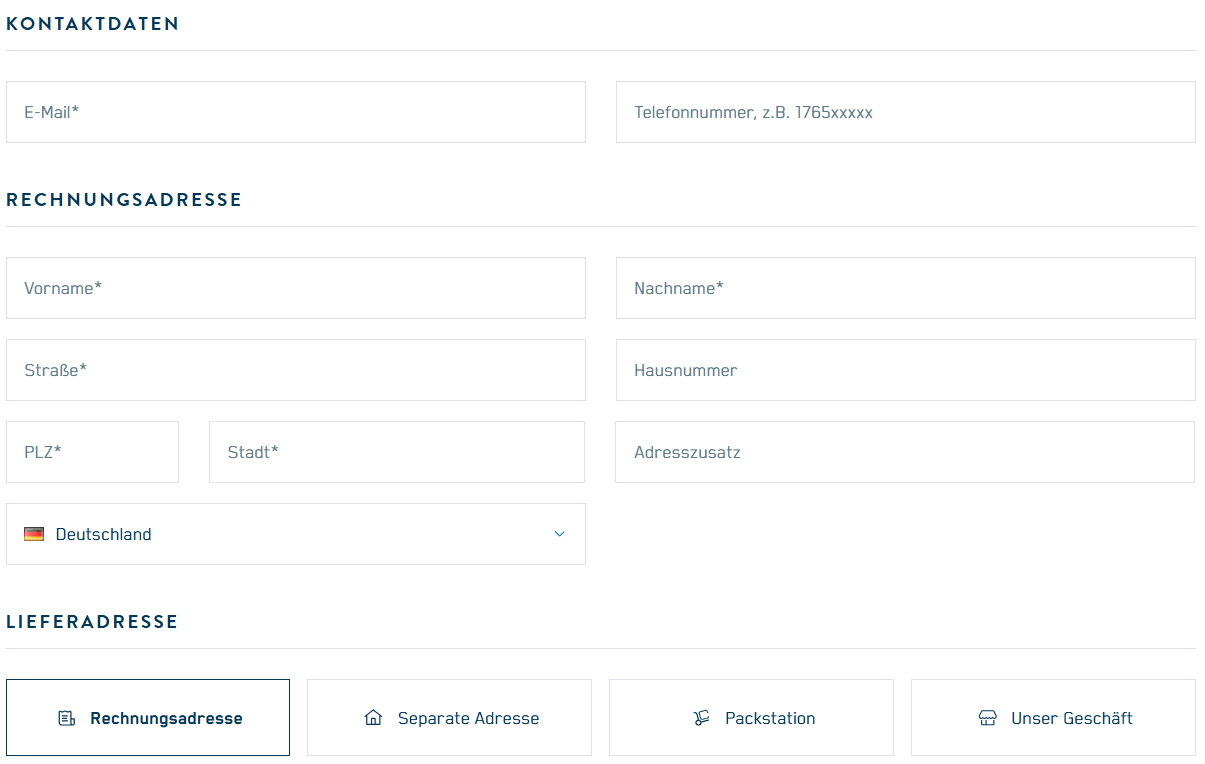

Beispiel für gruppierte Daten im Bestellprozess

Bonus: Was ist die 6-3-1-Regel im UI-Design?

Die 6-3-1-Regel ist ein bewährtes Prinzip, das dir hilft, Benutzeroberflächen klar und logisch zu strukturieren. Sie sorgt dafür, dass Menüs und Seiten übersichtlich aufgebaut sind – so finden sich Nutzer schneller zurecht und verlieren nicht den Überblick. Gerade bei Websites und Apps ist eine gute Orientierung entscheidend: Wer nicht sofort versteht, wo es langgeht, springt schnell wieder ab.

Mit der 6-3-1-Regel behältst Du den roten Faden – für ein aufgeräumtes, intuitives Interface, das die Nutzerführung spürbar verbessert.

Was steckt hinter der 6-3-1-Regel ?

6 Hauptpunkte im Menü: Mehr als sechs punkte auf oberster Ebene überfordern den Nutzer – besonders bei mobilen Interfaces. Diese punkte sind zentrale Entscheidungsfaktoren für die Übersicht.

3 Navigationsebenen maximal: Tiefer verschachtelte Seiten sind schwer zu überblicken. Drei Ebenen reichen in 90 % der Fälle völlig aus.

1 primäre Aktion pro Seite: Jede Seite sollte ein klares Ziel haben – nicht drei konkurrierende Call-to-Actions. Das lenkt den Fokus und steigert die Conversion.

Wenn Du Dich an dieses Prinzip hältst, sorgst Du automatisch für mehr Übersichtlichkeit, besseres Verständnis und ein geradliniges Nutzungserlebnis. Besonders für komplexe Anwendungen mit vielen Inhalten lohnt sich diese Reduktionsregel. Interface Designs und die Auswahl der richtigen Elementen tragen maßgeblich dazu bei, dass Nutzern auf einer Website oder App jederzeit eine klare Übersicht und ein guter Überblick geboten werden.

Welche weiteren Prinzipien gelten im UI-Design?

Neben Shneidermans Regeln gibt es weitere, international anerkannte Gestaltungsgrundsätze – etwa die Heuristiken von Jakob Nielsen (auch bekannt als Usability Heuristiken) oder die ISO-Norm 9241-110. Diese Prinzipien helfen Dir dabei, auch komplexere Designentscheidungen faktenbasiert abzusichern.

Einige der wichtigsten ergänzenden Prinzipien:

Aufgabenangemessenheit: Das UI soll die Ziele des Nutzers direkt unterstützen, nicht behindern.

Selbstbeschreibungsfähigkeit: Jede Funktion erklärt sich im besten Fall selbst – ohne Schulung oder Anleitung.

Lernförderlichkeit: Wiedererkennbare Muster fördern schnelle Einarbeitung.

Fehlertoleranz: Das System soll robust gegenüber falscher Bedienung sein – und wenn nötig, mit klaren Korrekturmöglichkeiten reagieren.

Steuerbarkeit: Der Nutzer bestimmen den Ablauf – nicht das System.

Individualisierbarkeit: Wo sinnvoll, sollte die Oberfläche anpassbar sein (z. B. Darkmode, Sprache, Schriftgröße).

Diese Grundsätze gelten branchenübergreifend – egal ob es um Software, Webanwendungen oder mobile Apps geht.

Schneidermans Regeln haben sich im UI Design durchgesetzt

Wie sollte das Farbverhältnis im UI-Design aufgebaut sein?

Eine bewährte Faustregel zur Farbgestaltung lautet 60-30-10. Dieses Prinzip kommt ursprünglich aus der Innenarchitektur, funktioniert aber auch hervorragend im digitalen Design.

So funktioniert es:

60 % Grundfarbe: dominiert das Layout, z. B. Weiß, Hellgrau oder ein dezentes CI-Blau.

30 % Sekundärfarbe: unterstützt bei Strukturen, z. B. für Hintergründe, Boxen oder Sektionen.

10 % Akzentfarbe: hebt Buttons, Links oder aktive Elemente hervor (z. B. Orange, Rot, Türkis).

Neben dem Verhältnis der Farben spielen auch die Eigenschaften der verwendeten Farben und UI-Elemente, wie Sättigung, Helligkeit oder Transparenz, eine wichtige Rolle für das Gesamtbild.

Diese Verteilung sorgt für visuelle Balance, verhindert Reizüberflutung und lenkt den Blick gezielt auf das Wesentliche. Die Akzentfarbe sollte kontraststark sein – aber sparsam eingesetzt werden. Sie darf nicht „verbraucht“ werden.

Tipp: Achte auf ausreichende Kontraste (mindestens 4,5:1 bei Text) gemäß den Vorgaben der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Was gehört in ein vollständiges UI-Konzept?

Ein UI-Konzept ist mehr als nur eine Designidee – es ist der strategische Entwurf für die gesamte Benutzeroberfläche und umfasst den Prozess des Designen eines effektiven und benutzerfreundlichen UI-Konzepts. Es bündelt Erkenntnisse aus Zielgruppenanalyse, Technik und Design und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf einer gemeinsamen Grundlage arbeiten.

Ein vollständiges UI-Konzept sollte enthalten:

Zielgruppenanalyse und Personas Wer nutzt die Anwendung? Was sind deren Bedürfnisse, Gewohnheiten und Herausforderungen?

Use Cases und Nutzerwege Welche Ziele sollen erreicht werden? Wie kommen Nutzer zum Ziel? Welche Abbrüche gibt es?

Informationsarchitektur Wie sind Inhalte, Funktionen und Navigationspunkte strukturiert?

Wireframes und Prototypen Visuelle Entwürfe von Layouts und Abläufen – zur internen Diskussion oder zum Nutzertest.

Designsystem und Styleguide Farben, Schriftarten, Komponenten, States (z. B. aktiv / inaktiv), Responsivität, Icon-Sprache.

Interaktionsverhalten Was passiert bei Hover, Klick, Scroll oder Swipe? Wie wird Feedback gegeben?

Barrierefreiheitsstrategie Wie werden Kontrast, Tastaturnavigation, Screenreader-Kompatibilität und alternative Inhalte umgesetzt?

Ein UI-Konzept schafft Klarheit – intern im Team und extern in der Umsetzung. Es ist die Basis für konsistentes Design über die gesamte Lebensdauer eines Produkts hinweg.

Fazit: Gutes UI ist kein Zufall – sondern strategisches Handwerk

Ein gutes User Interface ist das Ergebnis durchdachter Entscheidungen. Es basiert auf bewährten Regeln, klaren Prinzipien und einem tiefen Verständnis für die Nutzer. Die Interaktion zwischen Mensch und Computer steht dabei im Mittelpunkt.

Die acht goldenen Regeln nach Shneiderman bieten dafür ein stabiles Fundament – ergänzt durch moderne Strukturansätze wie die 6-3-1-Methode.

Wer diese Leitlinien beherzigt, gestaltet nicht nur schöne Oberflächen – sondern entwickelt Systeme, die funktionieren, Vertrauen schaffen und gerne genutzt werden. Interfaces, die das Produkt optimal präsentieren, klare Rückmeldungen geben und sich nahtlos in den Alltag der Nutzer einfügen. Denn am Ende entscheidet nicht die Technik über den Erfolg einer Anwendung – sondern der Eindruck, den sie beim Nutzer hinterlässt.

Du willst Deine digitalen Oberflächen intuitiver, zugänglicher und wirkungsvoller gestalten? Dann melde Dich bei uns – wir unterstützen Dich dabei, ein UI/UX-Design zu entwickeln, das Menschen begeistert und Ziele erreicht.

FAQ - Welche Regeln gibt es im UI/UX-Design

Gute Designprinzipien umfassen Konsistenz (intern & extern), Barrierefreiheit/Zugänglichkeit, sofortiges und informatives Feedback bei Nutzerinteraktionen, klare Strukturierung von Abläufen mit Anfang, Mitte und Abschluss, Fehlervermeidung und verständliche Fehlermeldungen, Rückgängigmachen von Aktionen, Kontrolle durch den Nutzer und die Entlastung des Kurzzeitgedächtnisses. Diese Prinzipien sorgen dafür, dass Interfaces nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern intuitiv nutzbar und zuverlässig.

Die 6-3-1-Regel hilft dabei, Menüs und Navigationen übersichtlich zu gestalten, indem sie folgendes vorgibt: maximal 6 Hauptmenüpunkte, maximal 3 Navigationsebenen, und eine primäre Aktion pro Seite. Dadurch wird die Informationsarchitektur vereinfacht, die Nutzerführung klarer, und Verwirrung oder Überforderung verringert.

Barrierefreiheit wird durch Maßnahmen wie ausreichende Farbkontraste, Alternativtexte für Bilder, Tastaturnavigation, verständliche Sprache und Rücksicht auf Menschen mit motorischen, visuellen oder kognitiven Einschränkungen erreicht. Zudem sollte Barrierefreiheit von Beginn an mitgedacht und als Teil des Designsystems integriert werden, nicht erst als nachträgliche Ergänzung.

Feedback und Rückmeldung stellen sicher, dass Nutzer wissen, dass ihre Eingaben erkannt wurden, wie der aktuelle Systemzustand ist und ob ihre Aktion erfolgreich war oder Fehlermeldungen auftreten. Visualisierungen wie Hover-Effekte, Ladeindikatoren oder Erfolgsmeldungen helfen, Unsicherheit und Missverständnisse zu vermeiden.

Fehlervermeidung lässt sich erreichen durch:

Eingabehilfen und automatische Formatierung (z. B. Telefon- oder Postleitzahlfelder)

Deaktivieren von Optionen, die nicht verfügbar sind

Klare und verständliche Fehlermeldungen, die sagen, was falsch ist und wie der Fehler behoben werden kann

Dynamisches Feedback während der Eingabe, statt erst nach dem Absenden

Kurzzeitgedächtnis ist begrenzt, daher sollte das Interface Informationen sichtbar halten, Hinweise direkt dort zeigen, wo sie gebraucht werden, Inhalte logisch gruppieren und Wiederholungen vermeiden. Features wie Tooltips, visuelle Markierungen und automatische Vervollständigung unterstützen Nutzer, ohne dass sie sich zu viele Details merken müssen.

Ein vollständiges UI-Konzept enthält typischerweise Zielgruppenanalysen und Personas, Use Cases und Nutzerwege, Informationsarchitektur, Wireframes und Prototypen, ein Designsystem bzw. Styleguide mit Farben, Schriftarten und Komponenten, Angaben zum Interaktionsverhalten (wie Buttons, Hover, Klick-Feedback etc.), sowie eine Barrierefreiheitsstrategie.

Ergänzende Prinzipien sind Aufgabenangemessenheit (das UI unterstützt direkt die Ziele der Nutzer), Selbstbeschreibungsfähigkeit (Features erklären sich selbst), Lernförderlichkeit (wiedererkennbare Muster), Fehlertoleranz (System reagiert robust auf falsche Eingaben), Steuerbarkeit (der Nutzer hat Kontrolle) und Individualisierbarkeit (z. B. Einstellungen, Anpassung von Layouts oder Styles).