Wie setze ich Objectives und Key Results (OKR) richtig um?

Kennst Du das? Jeder im Team arbeitet fleißig vor sich hin – aber am Ende fehlt der gemeinsame Fokus. Genau hier setzt OKR an: Objectives and Key Results helfen Dir dabei, messbare Ziele zu setzen, die wirklich zählen. Richtig angewendet, bringt Dir das Framework mehr Klarheit, Ausrichtung und Schwung in Deine Organisation. OKR dient dabei als Brücke zwischen der strategischen Vision und der operativen Umsetzung und ist ein zentrales Instrument, um Prioritäten zu setzen und Prozesse zu steuern. Statt endloser To-do-Listen schaffst Du echten Impact.

Die Vision Deines Unternehmens bildet dabei den Ausgangspunkt für die Zielsetzung im OKR-Prozess. Die Entwicklung der Organisation wird durch OKR als laufender, transformativer Prozess gefördert, der Strukturen, Prozesse und die Unternehmenskultur nachhaltig beeinflusst. Wenn Du OKR richtig einsetzt, bringst Du mehr Transparenz, gemeinsame Ausrichtung, echten Fokus und spürbare Agilität in Deine Organisation – und genau darum geht es.

In diesem Beitrag erfährst Du alles, was Du über die OKR-Methode wissen musst. Von den Grundlagen über die richtige Formulierung von Zielen bis hin zur erfolgreichen Einführung in Deinem Unternehmen. Wir zeigen Dir Schritt für Schritt, wie Du OKR als flexibles Rahmenwerk und Instrument für Führung und Transformation sinnvoll einsetzt und dabei typische Fehler vermeidest.

Woher kommt das OKR Framework eigentlich? Ein kurzer Blick zurück.

Die Wurzeln von OKR reichen zurück in die 1970er-Jahre. Damals entwickelte Andy Grove – Mitbegründer von Intel – das Framework, um im Unternehmen Ziele klarer zu setzen und messbarer zu verfolgen. Einer seiner Mitarbeiter war John Doerr, der später als Investor bei Google an Bord ging. Er brachte das Konzept mit, das er als „ein simples Zielsetzungssystem“ bezeichnete – und genau das überzeugte.

Im Jahr 2000 führte Google OKR ein – und legte damit den Grundstein für eine beispiellose Erfolgsgeschichte. 2013 veröffentlichte das Unternehmen schließlich die Präsentation „How Google sets goals: OKR“, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgte.

Seitdem hat sich OKR zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt – besonders bei ambitionierten Unternehmen, die mit Fokus, Klarheit und Agilität wachsen wollen. Egal ob Start-up oder Großkonzern: OKR hilft Dir dabei, Deine Ziele auf den Punkt zu bringen und gemeinsam wirkungsvoll zu erreichen.

Warum OKR? Die Vorteile auf einen Blick

Wenn Du OKR richtig einsetzt, kannst Du auf vielen Ebenen echte Fortschritte machen – strategisch wie operativ. OKR dient dabei als Instrument und Führungsinstrument des modernen Managements, das Unternehmen hilft, ihre Ziele klar zu definieren und die Mitarbeiterführung zu verbessern.

OKR fungiert zudem als Brücke zwischen der strategischen Vision und der operativen Umsetzung, indem es die Unternehmensstrategie mit den täglichen Aufgaben verbindet. Die Festlegung klarer Prioritäten im OKR-Prozess stellt sicher, dass die wichtigsten Ziele für den jeweiligen Zyklus ausgewählt und die Ressourcen gezielt eingesetzt werden.

Klare Prozesse sind entscheidend, um die Umsetzung der Ziele effizient zu gestalten und die Strategieumsetzung zu unterstützen.

Die kontinuierliche Messung und Bewertung der Zielerreichung anhand von Schlüsselergebnissen ermöglicht es, den Fortschritt transparent zu verfolgen und den Erfolg der OKR-Implementierung objektiv zu beurteilen.

Hier sind die wichtigsten Vorteile, die Dir eine durchdachte OKR-Implementierung bringt:

Fokus, der wirkt:

OKR hilft Dir, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Bei der Auswahl der wichtigsten Ziele spielen Prioritäten eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass die Ressourcen optimal eingesetzt werden. Statt Dich in unzähligen Aufgaben zu verlieren, konzentrierst Du Dich mit Deinem Team auf die Ziele, die wirklich zählen. Die Aufgabe, diese Ziele klar zu definieren, stellt dabei eine zentrale Herausforderung im OKR-Prozess dar.

Messbarer Fortschritt:

Mit klaren Key Results machst Du Deine Ziele konkret und greifbar. Du erkennst nicht nur, ob Du vorankommst – sondern wie weit. Die Messung des Fortschritts erfolgt dabei anhand von Ergebniskennzahlen, die im Rahmen des OKR-Management-Systems eine systematische Erfolgskontrolle und Überwachung der Zielerreichung durch Schlüsselergebnisse und Key Results ermöglichen.

Transparenz im ganzen Unternehmen:

OKR schafft Sichtbarkeit. Du erkennst schneller, wo es hakt – sei es durch Engpässe, falsche Annahmen oder Blockaden. Probleme werden früher sichtbar und damit lösbar.

Mehr Geschwindigkeit und Agilität:

Durch den regelmäßigen OKR-Zyklus passt Du Deine Ziele flexibel an Veränderungen an. Die kontinuierliche Entwicklung Deiner Organisation wird durch die fortlaufende Anpassung und Überprüfung im OKR-Prozess gefördert. So bleibt Deine Organisation beweglich – ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren.

OKR Frameworks ermöglichen es, den OKR-Prozess flexibel zu gestalten und gezielt zu verbessern, sodass das System optimal auf die Bedürfnisse Deines Unternehmens abgestimmt werden kann.

Empowerment für Dein Team:

OKR lädt Mitarbeiter aktiv ein, an der Zielsetzung mitzuwirken. Menschen stehen dabei als zentrale Akteure im Mittelpunkt des OKR-Systems und werden durch dieses Führungsinstrument gezielt gestärkt. Das steigert nicht nur das Engagement, sondern fördert auch Eigenverantwortung und unternehmerisches Denken im Team.

Bessere Zusammenarbeit über Grenzen hinweg:

Mit OKR förderst Du die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Silos brechen auf, gemeinsame Ziele verbinden – und plötzlich arbeiten Teams miteinander statt nebeneinander.

Damit all das funktioniert, ist eines entscheidend: Du musst bereit sein, Dich auf die grundlegenden Prinzipien der OKR-Arbeit einzulassen. Welche das sind, erfährst Du im nächsten Abschnitt.

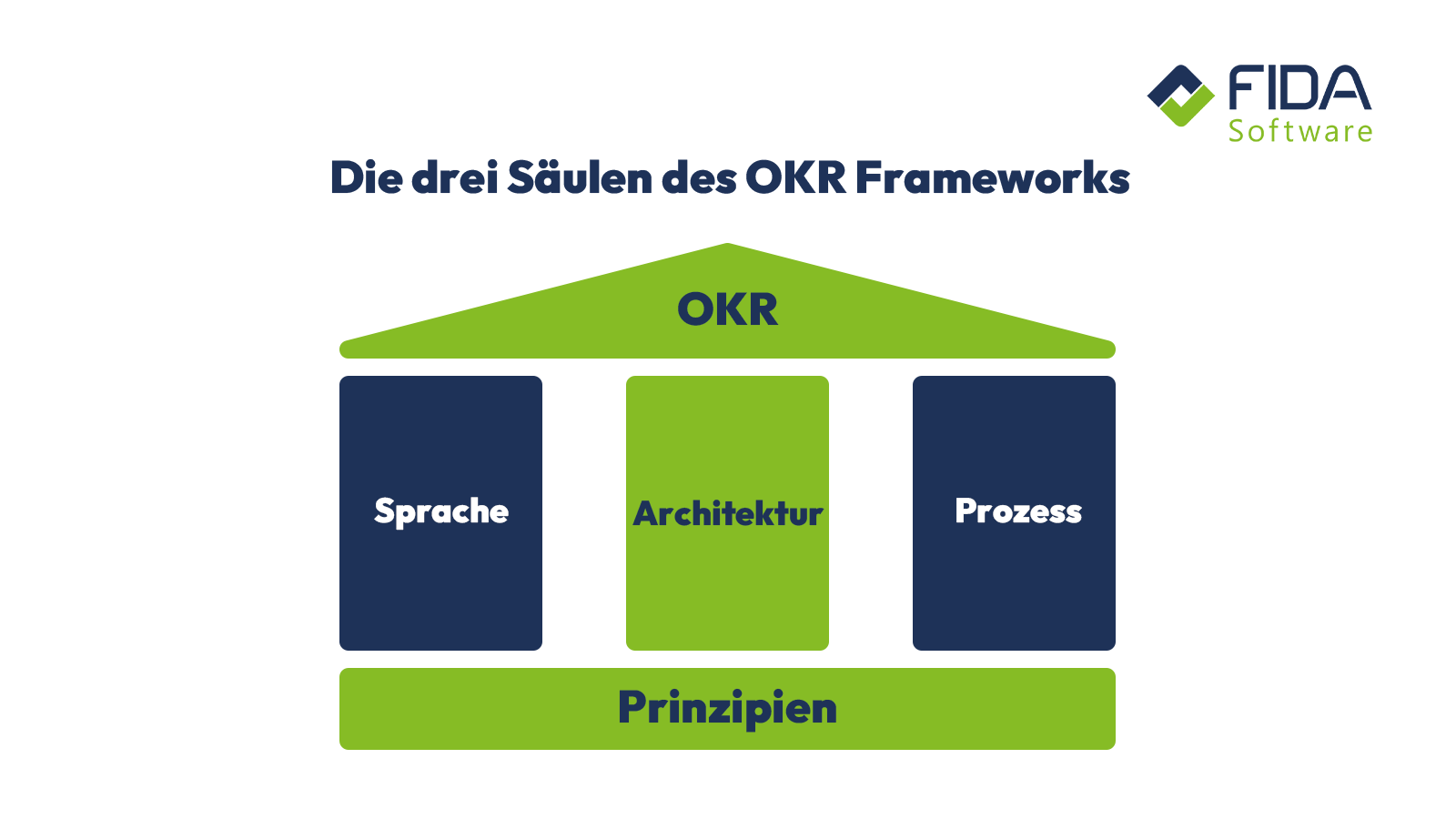

Die drei Säulen der OKR-Methode

Säule 1: OKR als sprachliche Konvention – Objective & Key Results

Ein OKR besteht immer aus zwei Teilen:

Dem Objective und den Key Results.

Das Objective beschreibt qualitativ, was Du erreichen möchtest. Die Key Results hingegen zeigen messbar auf, woran Du erkennst, dass das Ziel erreicht ist. Klare Schlüsselergebnisse (Key Results) sind entscheidend für die Messung des Fortschritts und die Erfolgskontrolle bei der Zielerreichung. Seit 1999 nutzt beispielsweise Google die Definition von Schlüsselergebnissen, um strategische Ziele effektiv zu steuern und zu messen.

Ein gutes Objective ist qualitativ formuliert, klar, prägnant und verständlich. Es soll inspirieren und motivieren, dabei keinen Maßnahmenplan oder Aktivitäten enthalten, sondern einen angestrebten Zielzustand beschreiben.

Gute Key Results sind quantitativ messbar, klar und eindeutig definiert. Pro Objective sollten 2 bis 5 Key Results formuliert werden. Sie beschreiben keine Aktivitäten, sondern messbare Ergebnisse, die am Ende eines Zyklus abschließend bewertbar sind. Diese Ergebniskennzahlen dienen der objektiven Messung und machen den Erfolg transparent.

Wichtig ist, dass Objectives und Key Results nur im Zusammenspiel funktionieren. Key Results konkretisieren das Objective und machen den Fortschritt sichtbar – wie ein laufender Pulscheck. Daher heißt die Methode „OKR“ (Objectives & Key Results) und nicht nur „O“ oder „KR“.

Ein häufiger Fehler ist, OKRs als To-do-Listen zu formulieren. Aussagen wie

„Wir launchen Produkt X“

sind Aktivitäten, keine messbaren Ergebnisse. Stattdessen sollte ein Outcome formuliert werden, zum Beispiel:

„Produkt X erzielt 10.000 aktive Nutzer innerhalb von 3 Monaten“.

Wenn es schwerfällt, Outcome-orientierte Ziele zu formulieren, liegt das oft daran, dass es Zeit und Übung braucht oder die OKR-Architektur das Arbeiten mit Outcomes noch nicht unterstützt.

OKRs erfüllen alle SMART-Kriterien und gehen darüber hinaus. Neben der Zieldefinition etabliert OKR einen konkreten Umsetzungsprozess und bildet ein vollständiges Zielsystem aus Architektur und Prozess.

Säule 2: OKR-Architektur – Verbindung von Strategie und operativer Umsetzung

Die zweite Säule ist die OKR-Architektur. Sie sorgt dafür, dass strategische Unternehmensziele sinnvoll mit den Zielen der Teams verbunden werden. Die Unternehmensstrategie bildet dabei die Grundlage für die Entwicklung der OKR-Architektur, indem sie als Ausgangspunkt für die Zielsetzung und die Definition der Objectives dient. OKRs fungieren als Brücke zwischen der strategischen Vision und der operativen Umsetzung, indem sie die langfristigen Ziele mit den täglichen Aufgaben verbinden und so Klarheit sowie Transparenz im gesamten Management System schaffen.

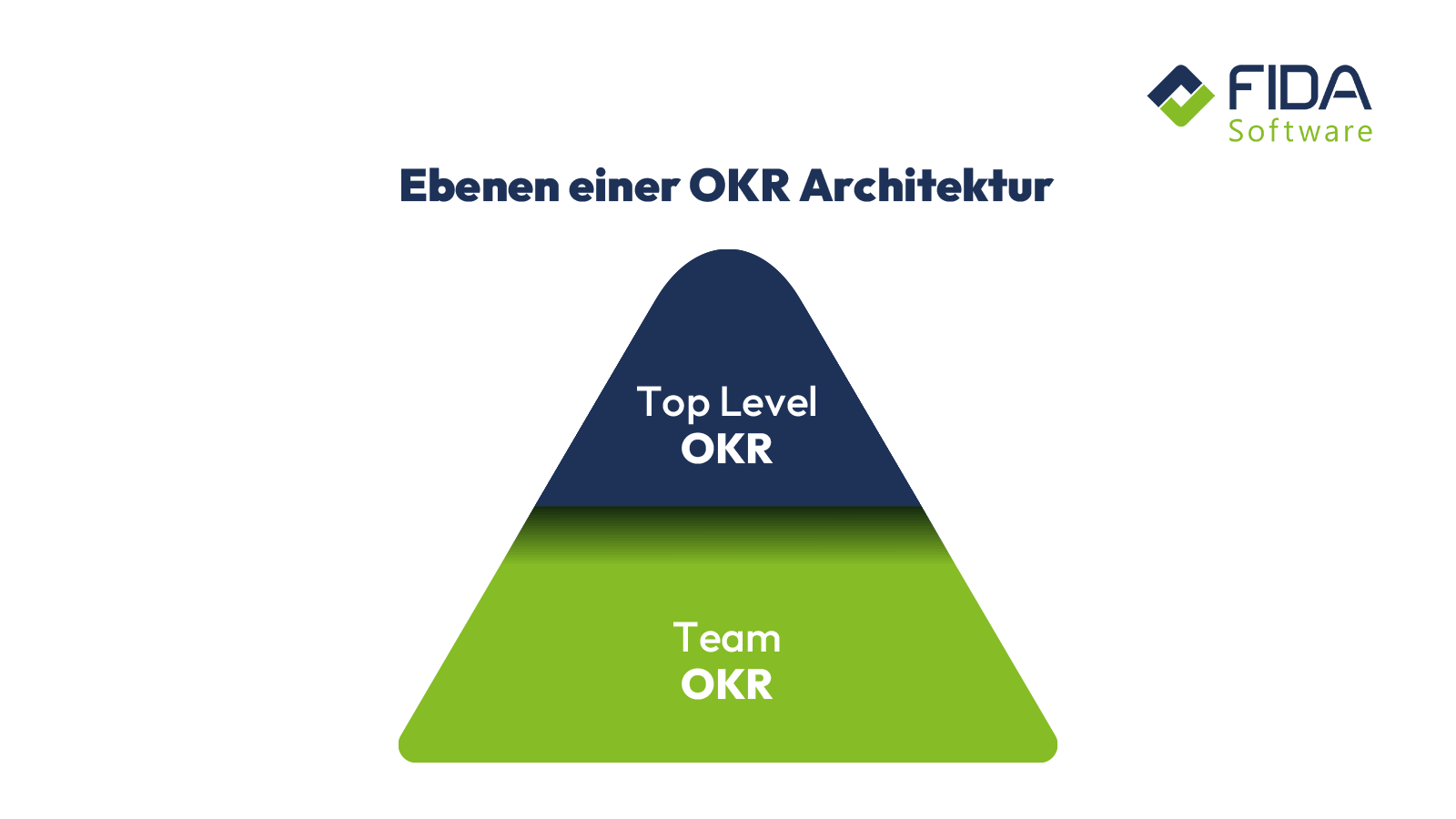

Eine gute Architektur zeichnet sich durch Top-Level-OKRs für das Unternehmen oder Geschäftsbereiche sowie Team-OKRs für einzelne Teams oder Abteilungen aus. Dabei sorgt ein klares Zusammenspiel von Top-Down-Vorgaben und Bottom-Up-Beiträgen für eine stimmige Verzahnung. Zudem sollte die Struktur möglichst flach gehalten werden, um Komplexität zu vermeiden.

Typischerweise gibt es zwei Ebenen: Auf der oberen Ebene definieren das Management 2 bis 5 Top-Level-OKRs mit einem Zeithorizont von 12 bis 36 Monaten. Die Teams formulieren auf der operativen Ebene 1 bis 3 OKRs für Zeiträume von 2 bis 4 Monaten eigenständig.

Viele Unternehmen verwenden auf der obersten Ebene sogenannte MOALs (Mid-Term Goals). Es ist jedoch empfehlenswert, auch auf dieser Ebene konsequent auf OKRs zu setzen, weil sie zur klaren Zielschärfung zwingen, Verantwortlichkeit im Management fördern und für eine konsistente Architektur über alle Ebenen sorgen.

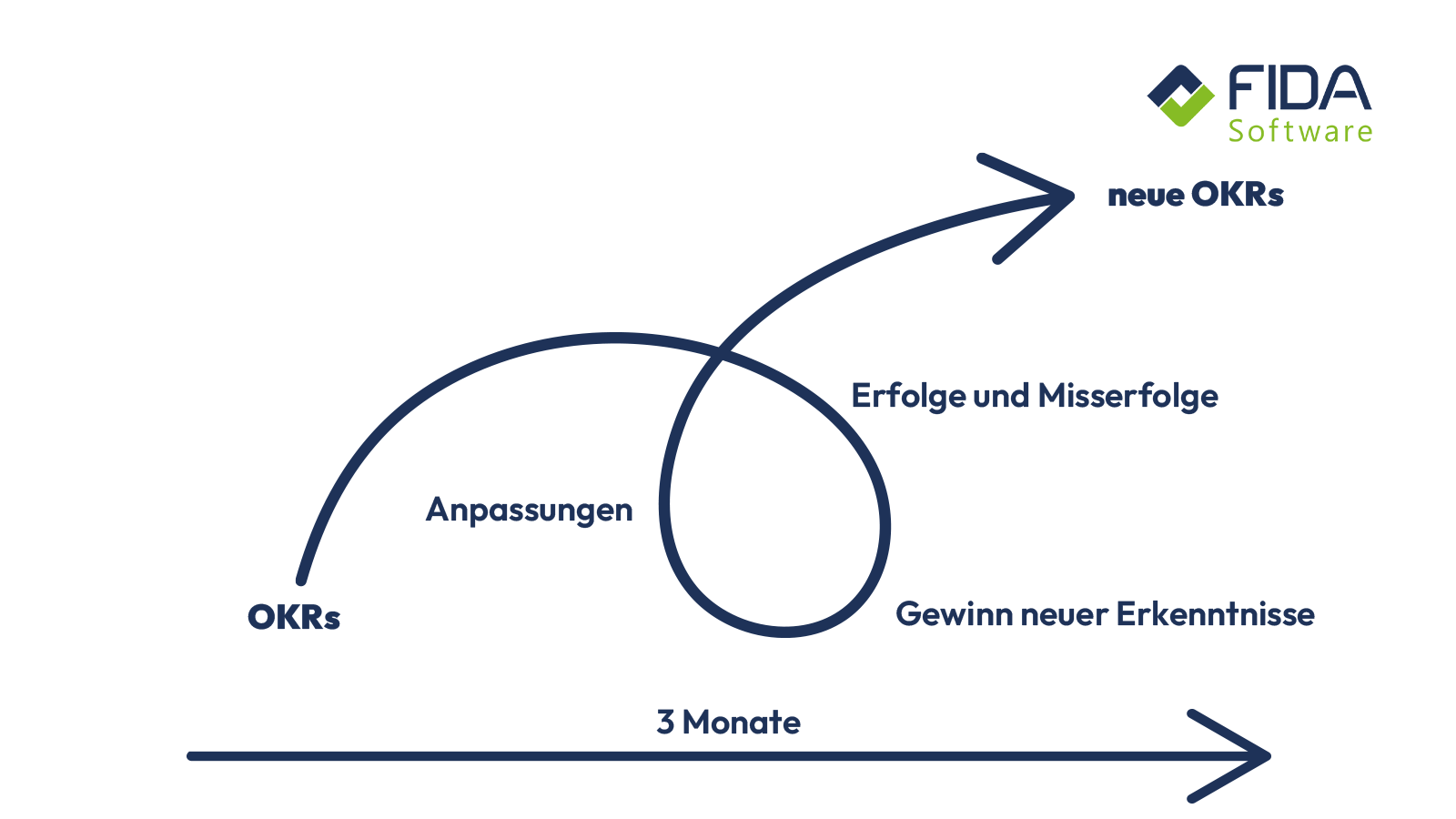

Säule 3: OKR-Prozess – OKR als agiler Zyklus

Die dritte Säule ist der OKR-Prozess, ein klar strukturierter, iterativer Ablauf zur Umsetzung und Weiterentwicklung der gesetzten Ziele. Klar definierte Prozesse sind dabei entscheidend, um die Verbindung zwischen Unternehmenszielen und deren Umsetzung durch konkrete Arbeitsabläufe sicherzustellen. Das OKR-Framework dient als flexibles Rahmenwerk und Management System, das die kontinuierliche Entwicklung, Messung und Bewertung der Zielerreichung anhand von Ergebniskennzahlen und Schlüsselergebnissen ermöglicht.

Schritt 1

Zu Beginn eines Zyklus findet das Planning statt, in dem Teams ihre OKRs für den kommenden Zeitraum formulieren, teamintern abstimmen und mit den Unternehmenszielen synchronisieren. Eine zentrale Aufgabe im Planning-Prozess besteht darin, die wichtigsten Ziele zu identifizieren und klar zu formulieren, da das Setzen der OKRs eine anspruchsvolle Aufgabe ist, die sorgfältiges Abwägen und Auswahl erfordert.

Schritt 2

Während des Zyklus gibt es regelmäßige Check-ins, in denen der Fortschritt überprüft wird und das Team seinen Confidence Level bewertet – also wie zuversichtlich es ist, die Ziele zu erreichen.

Schritt 3

Am Ende des Zyklus erfolgt das Review oder eine Demo, in der die Ergebnisse, Erfolge und Learnings präsentiert werden.

Schritt 4

Schließlich findet eine Retrospektive statt, bei der der Prozess selbst reflektiert wird: Was hat gut funktioniert, was nicht, und wie lässt sich die Arbeit mit OKRs verbessern? OKR-Frameworks bieten hierbei einen flexiblen Leitfaden, um im Rahmen der Retrospektive die Methodik kontinuierlich weiterzuentwickeln und an die individuellen Anforderungen des Teams anzupassen.

Top-Level-OKRs haben meist längere Zeithorizonte, etwa 12 Monate, während Team-OKRs häufig kürzere Zeiträume von etwa 3 Monaten abdecken. Die unterschiedlichen Ebenen werden regelmäßig miteinander verknüpft, zum Beispiel durch gemeinsame Reviews.

Der Prozess ist entscheidend, denn die regelmäßige Reflexion („Inspect & Adapt“) ist der zentrale Hebel für kontinuierliche Verbesserung. Schlechte Formulierungen oder eine schwache Architektur werden im Prozess schnell sichtbar. Nur mit konsequenter Umsetzung wird OKR zu einem echten Erfolgsinstrument.

OKR Tracking – Confidence Level

Ein wichtiger Bestandteil des OKR-Prozesses sind die sogenannten Confidence Level. Diese drücken Dein Zutrauen in die Erreichung eines OKRs in einer Zahl zwischen 0 und 1 aus.

Mit Confidence Leveln kannst Du jederzeit einfach und schnell den Fortschritt Deiner OKRs bewerten und kommunizieren. Dadurch erleichtert das Tracking den regelmäßigen Austausch im Team und im Management. In einem weiteren Beitrag findest Du eine Anleitung zur Formulierung guter Confidence Level.

Beispiel 1: Intel – Operation Crush (1979–1980)

Dieses historische OKR stammt direkt aus der frühen Intel-Geschichte. Ende der 1970er-Jahre befand sich Intel in direkter Konkurrenz mit Motorolas 68000‑Chip. Andy Grove und sein Team formulierten daraufhin ein knallhartes Objective:

Intel - Objective:

Positioniere den Intel 8086 als leistungsfähigster 16‑Bit‑Mikroprozessor.

Intel - Key Results:

Erwirb 2.000 „Design Wins“ – also Hersteller, die den 8086 übernehmen

Bringe fünf Benchmark‑Studien zur Leistungsüberlegenheit heraus

Entwickle Demoversionen und Trainingsunterlagen

Führe mindestens drei Kundenbesuche durch, um den 8086 zu validieren

Dank dieses klaren, ambitionierten OKRs mobilisierte Intel binnen weniger Quartale seine gesamte Organisation. Schon 1986 hatte der 8086 rund 85 % des 16‑Bit‑Markts erobert – ein eindeutiger Sieg, der oft als Paradebeispiel für die Wirkung von OKR zitiert wird.

Beispiel 2: Google – Einführung von OKRs (1999+Heute)

John Doerr brachte das OKR‑Framework 1999 zu Google, nachdem er es bei Intel kennengelernt hatte. In seiner Präsentation definierten die Gründer ein initiales OKR für die erste Testphase:

Google - Objective:

Ein Planungssystem für Google etablieren

Google - Key Results:

Präsentation rechtzeitig fertigstellen

Beispiel‑OKRs für ein Quartal erstellen

Management‑Zustimmung für einen dreimonatigen OKR‑Test erhalten

Dank dieser Initiative wurde OKR schnell zur zentralen Management-Methode bei Google. Larry Page sagte später, OKR hätten „10x Wachstum“ ermöglicht und entscheidend dabei geholfen, Googles Mission „die Weltinfo zu organisieren“ zu realisieren.

Beispiel 3: OKRs im Einsatz bei der FIDA

Auch intern lebt FIDA die Prinzipien der OKR-Methode: So nutzen wir OKRs beispielsweise gezielt in unseren eigenen Strategieprojekten, um unsere internen Ziele klar zu definieren, den Fortschritt messbar zu machen und die teamübergreifende Zusammenarbeit zu optimieren. Das ermöglicht uns nicht nur, unsere Projekte effizienter voranzutreiben, sondern auch unsere Expertise in der praktischen Anwendung von OKRs kontinuierlich zu vertiefen.

OKR Master und Coaches

Um den OKR-Prozess wirksam zu moderieren, solltest Du einen oder mehrere OKR-Coaches in Deiner Organisation etablieren. Hier können wir Dir helfen und Euch erfahrene Projektleiter an die Seite stellen!

Top OKR-Tools für eine erfolgreiche Zielsetzung

Die Auswahl des passenden OKR-Tools ist entscheidend für eine effiziente und nachhaltige Umsetzung der OKR-Methode in Deinem Unternehmen. Ein umfassender Leitfaden zur Auswahl von OKR-Tools kann dir dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen und den Auswahlprozess zu strukturieren. Achte zudem darauf, dass die Seite des Anbieters benutzerfreundlich gestaltet ist, damit du das Tool optimal auswählen und nutzen kannst. Je nach Unternehmensgröße, Bedürfnissen und Integrationswünschen bieten verschiedene Anbieter unterschiedliche Stärken. Hier ein Überblick über einige der besten OKR-Tools am Markt:

Mooncamp

Mooncamp überzeugt durch seine flexible und umfassende Plattform, die sich besonders für mittlere und große Unternehmen eignet. Das Tool lässt sich einfach in viele bestehende Anwendungen integrieren und bietet umfangreiche Funktionen für das OKR-Management. So unterstützt Mooncamp Teams dabei, Ziele transparent zu machen und den Fortschritt kontinuierlich zu verfolgen.

Profit.co

Profit.co kombiniert OKR-Management mit einer Aufgabenverfolgung und einem integrierten Belohnungssystem. Diese Kombination macht es besonders attraktiv für Teams, die ihre OKRs eng mit dem Tagesgeschäft verknüpfen möchten. Die Plattform fördert sowohl die Motivation als auch die zielgerichtete Umsetzung.

Perdoo

Perdoo besticht durch seine Benutzerfreundlichkeit und ist daher eine gute Wahl für Start-ups und kleinere Unternehmen, die gerade erst mit OKRs starten. Die einfache Handhabung erleichtert die Einführung und sorgt dafür, dass Teams schnell und effektiv mit OKRs arbeiten können.

Workpath

Workpath richtet sich vor allem an große Organisationen, die neben einem leistungsfähigen Tool auch Beratung und Schulung suchen. Mit Fokus auf strategische Umsetzung unterstützt Workpath Unternehmen dabei, OKRs nicht nur zu verwalten, sondern auch langfristig in die Unternehmenskultur zu integrieren.

Diese Tools helfen Unternehmen, OKRs transparent, messbar und zielgerichtet umzusetzen – wichtige Voraussetzungen für den nachhaltigen Erfolg mit der OKR-Methode.

Häufige Fehler bei der Einführung der OKR-Methode

Bei der Einführung von OKRs machen Unternehmen immer wieder ähnliche Fehler, die den Erfolg der Methode gefährden. Oft sorgt dabei Unsicherheit oder Unklarheit dafür, dass die Umsetzung nicht optimal gelingt.

Falsche Kaskadierung von Zielen

Ein klassischer Fehler ist, Ziele strikt von oben nach unten zu übertragen – vom Management zu den Teams, und dann weiter zu den einzelnen Mitarbeitern. Dieses Wasserfall-Modell widerspricht dem agilen Prinzip von OKRs.

Stattdessen sollten Ziele sowohl von oben vorgegeben als auch von den Teams selbst mitgestaltet werden. Dieses duale Vorgehen fördert die Selbstorganisation der Teams, sorgt für eine bessere Abstimmung nach oben und untereinander und macht die Verbindung zwischen Teamzielen und Unternehmenszielen transparent.

OKRs nicht als Kontrollinstrument nutzen

OKRs sind kein Mittel zur Leistungsbewertung oder für Bonuszahlungen. Wenn Mitarbeitende ihre Ziele daran messen, kann es zu bewusst niedrigen Zielsetzungen kommen, um sie leichter zu erreichen – ein Phänomen, das „Sandbagging“ genannt wird. Das schmälert die Wirkung der OKRs erheblich und hemmt ambitioniertes Arbeiten.

Keine Alltagsaufgaben als OKRs definieren

OKRs sollen ambitionierte Ziele sein, die Wachstum und Weiterentwicklung fördern. Wenn stattdessen tägliche Routinetätigkeiten oder Status-quo-Ziele als OKRs definiert werden, fehlt die notwendige Herausforderung und Motivation.

Key Results nicht als To-do-Listen verstehen

Oft werden Key Results fälschlicherweise als reine Aufgabenlisten formuliert. Key Results sollten aber messbare Ergebnisse darstellen, nicht einfach durchzuführende Aktivitäten. Der Fokus liegt auf tatsächlichen Resultaten (Outcomes), nicht auf dem bloßen Output.

Häufig gestellte Fragen zur OKR-Methode und OKR Einführung

Immer wieder erreichen uns Fragen von Kunden und Interessenten zur Anwendung der OKR-Methode. Eine klare Definition von OKR bildet die Grundlage für das Verständnis dieser Methode und ihrer Ziele. Die wichtigsten Antworten fassen wir hier zusammen – vielleicht helfen sie auch dir weiter.

Sind Key Results mit Meilensteinen statt messbaren Kennzahlen zulässig?

Grundsätzlich sollten Key Results immer auf relevanten Metriken basieren, die ein konkretes Ergebnis (Outcome) messen – nicht nur den bloßen Output. Meilensteine sind meist eher Teil des Outputs und eignen sich daher besser als Initiativen oder Aufgaben, die den Fortschritt eines Key Results unterstützen.

Gerade in frühen Phasen, wenn zunächst Grundlagen geschaffen werden müssen, kann es schwerfallen, direkt messbare Key Results zu formulieren. In solchen Fällen werden manchmal vorübergehend Meilensteine als Key Results definiert, was allerdings nur eine Übergangslösung sein sollte.

Sollten persönliche OKRs für einzelne Mitarbeitende eingeführt werden?

Wir empfehlen, OKRs auf Unternehmens- und Teamebene zu konzentrieren und von individuellen OKRs abzusehen. Das hat zwei Gründe: Zum einen steigt die Anzahl der OKRs bei individuellen Zielen stark an, was die Verwaltung erheblich komplexer macht.

Zum anderen besteht die Gefahr, dass individuelle OKRs mit der Leistungsbeurteilung oder Vergütung verknüpft werden. Dies kann die intrinsische Motivation schwächen und den eigentlichen Nutzen der OKR-Methode beeinträchtigen.

Was unterscheidet OKRs von KPIs?

KPIs (Key Performance Indicators) sind Kennzahlen, mit denen eine Organisation ihre Leistung misst, etwa Umsatz, Gewinn oder Kundenzufriedenheit. OKRs sind hingegen kurzfristige, ambitionierte Ziele, die sicherstellen sollen, dass diese KPIs erreicht oder verbessert werden.

Die meisten Key Results enthalten einen KPI oder eine verwandte, beeinflussbare Kennzahl (Lead Measure). Beispiel: „Erhöhe die Gewinnmarge auf 20 %“ – hier ist die Gewinnmarge der KPI und das gesamte Ziel das Key Result.

Wie unterscheiden sich OKRs von MBO (Management by Objectives)?

OKRs haben ihren Ursprung im MBO-Konzept, unterscheiden sich aber in mehreren wichtigen Punkten:

Während MBO hauptsächlich festlegt, was erreicht werden soll, definieren OKRs zusätzlich das Wie durch messbare Ergebnisse.

MBO-Ziele werden meist jährlich überprüft, OKRs hingegen in kürzeren Zyklen von drei bis vier Monaten.

MBO-Ziele sind oft privat und siloartig, OKRs hingegen transparent und öffentlich im Unternehmen geteilt.

MBO ist häufig mit der Vergütung verknüpft, was bei OKRs vermieden werden sollte, um die Motivation nicht zu beeinträchtigen.

MBO-Ziele sind eher konservativ gesetzt, OKRs verfolgen bewusst ambitionierte Ziele, die Wachstum fördern.

Fazit: Measure what matters! OKR als Schlüssel zu mehr Agilität und Fokus im Unternehmen

Die OKR-Methode bietet Unternehmen eine kraftvolle Struktur, um ambitionierte Ziele transparent zu formulieren und den Fortschritt messbar zu machen. Durch die Verbindung von klar definierten Objectives mit quantifizierbaren Key Results entsteht ein dynamischer Rahmen, der sowohl strategische Ausrichtung als auch operative Umsetzung effektiv unterstützt.

OKRs fördern die Selbstorganisation der Teams, schaffen eine gemeinsame Sprache für Erfolg und ermöglichen regelmäßige Reflexionen und Anpassungen – entscheidende Faktoren für mehr Agilität und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Doch die Einführung und konsequente Anwendung von OKRs ist kein Selbstläufer. Es braucht eine durchdachte OKR-Architektur, die passende Zielhierarchie und vor allem Disziplin im OKR-Prozess. Viele Organisationen stehen vor Herausforderungen wie der richtigen Formulierung von Zielen, der Vermeidung typischer Fehler oder der Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungszyklus.

Wenn Du Deine Organisation bei der Einführung oder Optimierung von OKRs unterstützen möchtest, sind wir gerne Dein Partner. Mit unserer Erfahrung in agilen Methoden und zielgerichteter Beratung helfen wir Dir dabei, OKRs wirksam zu implementieren, die Teamkommunikation zu stärken und den Wandel zu mehr Agilität nachhaltig zu gestalten.

Kontaktiere uns, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Dich bei der Organisation agiler Projekte und der erfolgreichen Einführung von OKRs begleiten können. Gemeinsam bringen wir Deine Ziele auf den Punkt – transparent, messbar und wirkungsvoll.

FAQ - Wie setze ich OKRs richtig ein?

OKR steht für Objectives (Ziele) und Key Results (Schlüsselergebnisse). Objectives sind qualitative, richtungsweisende Ziele; Key Results sind messbare Indikatoren, mit denen festgestellt wird, ob und wie gut ein Ziel erreicht wurde.

OKRs schaffen Fokus auf die wichtigsten Ziele, sorgen für Transparenz auf allen Ebenen, ermöglichen eine bessere Ausrichtung zwischen Unternehmensstrategie und operativem Handeln und fördern Agilität, da sie regelmäßig überprüft und angepasst werden können.

Gute Objectives sind inspirierend, klar formuliert und ambitioniert. Key Results sollten quantitativ, spezifisch, erreichbar und terminiert sein – sie zeigen den Weg zu den Zielen auf und lassen sich objektiv messen.

Optimal sind OKR-Zyklen im Bereich von drei bis vier Monaten. Dieser Zeitraum bietet genug Zeit, um Wirkung zu sehen, und gleichzeitig die Flexibilität, Ziele bei Bedarf anzupassen.

Erforderlich sind:

klare Verantwortlichkeiten, z. B. OKR-Owner oder Champions

Transparenz aller Ziele im Unternehmen

regelmäßige Überprüfungsmeetings (Check-ins, Reviews, Retrospektiven)

Führungskräfte, die die Methode unterstützen und vorleben

eine Kultur, in der Lernen, Feedback und Anpassung willkommen sind

Häufige Fehler:

zu viele Objectives gleichzeitig

Key Results, die nicht messbar sind

unrealistische oder nicht ambitionierte Ziele

mangelnde Transparenz oder fehlende Einbindung der Mitarbeitenden

Vermeidung durch kleines, fokussiertes Set an OKRs, klare Messgrößen, realistische Einschätzungen und ständige Kommunikation & Feedback.

Erfolg lässt sich messen, indem man Key Results bewertet – z. B. mit Prozentzahlen oder quantitativen Werten. Wesentlich ist auch, dass der Fortschritt sichtbar gemacht und regelmäßig reflektiert wird, z. B. in Reviews und Retrospektiven. Ein Zielerreichungsgrad von etwa 70 % gilt häufig als Zeichen, dass die Ziele ambitioniert waren, aber machbar.

Indem OKRs Teil der Unternehmenskultur werden, regelmäßig neu bewertet werden und kontinuierliches Lernen gefördert wird. Wichtig sind Feedback-Schleifen, Anpassungen, Schulungen und die Einbindung aller Mitarbeitenden. Auch die Integration mit anderen Prozessen (z. B. Strategie-Meetings, operativen Planungen) hilft, OKRs langfristig wirksam zu machen.